LAND ROVER ディフェンダー 90のオーディオインストール事例

サウンドプロ自慢のインストール事例を御覧いただけるコーナーです。

豊富な写真と解説、関連の話題などもご覧いただけます。

当店ご利用前の作業レベルの評価や、施工プラン検討の材料としてご活用ください。

<事例No.657以前は税別表記です。円安の影響で大きく価格が変わっているものもあります。ご了承ください。>

登録日 2023/08/25-

事例No.791(お問い合わせの際にお伝えください)

model

LAND ROVER ディフェンダー 90

system

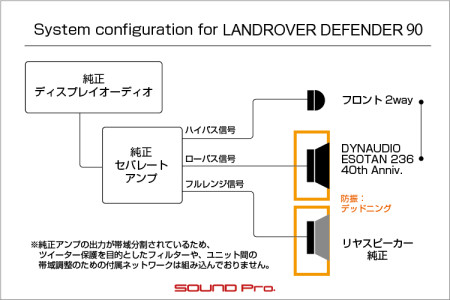

メインユニット:純正

デッドニング:フロント、リアクオーターパネル

フロントスピーカー:DYNAUDIO ESOTAN 236 40th Anniversary

センター:なし

リアスピーカー:純正

サブウーファー:なし

パワーアンプ:純正

ケーブル:純正comment

純正セパレートアンプはそのままで、フロント2wayのスピーカーを交換し、デッドニングで稼働環境を整えました。

ビビリが目立ったリヤスピーカー周りについても、ガッチリデッドニングして抑え込みました。

ランドローバー・ディフェンダーの事例ご紹介です。

ランドローバーはイギリスの高級4WDを専門とする自動車メーカーで、現在はインドのタタ・グループの資本下にあります。

当初のランドローバーは会社として成立したわけではなく、過去イギリスに存在したローバーモーター社(1904年-1967年)のオフロード向け車両である「ランドローバー・シリーズI」というモデル名を起源としています。

そのシリーズIはシリーズIIIまで進化を遂げましたが、親会社(ブリティッシュ・レイランド社)の再編に伴って、資本が次々と入れ替わり、ローバーグループ>ブリティッシュ・エアロスペース>BMW>フォード>タタグループといった変遷を辿って今に至ります。

前述の通り、ランドローバーは高級4WDを専門としており、現在(2023年)のラインアップは以下のようになっています。

レンジローバー(1970〜・現在4代目)フラッグシップ

レンジローバースポーツ(2005〜・現在2代目)スポーツツアラー

レンジローバー・ヴェラール(2017〜・現在初代)

レンジローバー・イヴォーク(2011〜・現在2代目)コンパクト

ディスカバリー(1989〜・現在5代目)中核モデル

ディスカバリースポーツ(2015〜現在初代)コンパクト

ディフェンダー90/110/130(1990〜2016・2018・2021年・2019年〜現在)ランドローバー・シリーズ III の後継

今回登場するディフェンダーは、上の表の最下行にあるように、初代ランドローバー・シリーズIの直系にあたるモデルです。

シリーズIがII→IIIとモデルチェンジした後、ランドローバーに改名して90→110→127(のちに130に変更)とラインアップを増やし、その後「ディフェンダー」に一本化され、2015年に生産終了を迎えた後、2019年にフルモデルチェンジ車として復活しています。

英国車あるあるで履歴がフラフラしていて、門外漢にはちんぷんかんぷんですが、結局のところ、現在はディフェンダー90/110/130の3グレードが発売されています。

2015年までのディフェンダーは、クラシカル・オフローダーそのもののの、無骨を極めた内外装が特徴でしたが、再デビュー後の現行車は、丸目のLEDリングを配した今っぽいヘッドライトに、生活感がいっさい感じられないダッシュボードと、あたかも最新の電動車のようなキラキラ☆した輝きを誇っております。

今回ご登場願うのは、最新のディフェンダー90です。

90/110/130という数字は、ホイールベースの値を表していますので、ディフェンダーの中では、最もコンパクトなモデルということになります。

お客さまは、トヨタのカッコ可愛いフルサイズSUV「FJクルーザー」からの乗り換えで購入されました。

乗り換えと言っても、今回は載せ替えでなく新規インストールですが、前車では、JBLパッケージを気に入ってお使いいただいていたお客様なので、新しい車でもそれなりに手をかけたいとご連絡いただきました(前のJBLは古いのでそのまま手放されたそうです)

とりあえずご来店いただき、現状の音を確認させていただきました。

聞かれるジャンルは、ビートの効いたノリの良いものという事だったんですが、ディフェンダーの音は一言でいうとブーミーというんでしょうか、低音が厚めなのに対して、高音が不足&つぶれ気味とバランスがイマイチで、いざボリュームを上げてみると、音像は不明瞭なまま、内装がビリビリと共振してしまう状態でした。

純正システムの音響調整機能をいじってみても、評価が変わるほどの変化は得られず、、スピーカーの性能以前に、スピーカーの稼働条件(取り付けと周囲の構造)に課題がありそうだと判断しました。

ということで、「スピーカー交換とドア防振の施工」のプラン方針を再確認した上で、デモボードであれこれ視聴していただきました。

できればJBLで!というお気持ちがあったようですが、現在の国内では、保証付きの正規品が入手できないという事情と、この機会にスピーカーのグレードを上げてみるのもいいか。という気分の変化もあって、10万円水準の製品を軸に聴き比べていただきました。あれこれ悩んでいただいた結果、ESOTAN 236 40th Anniversaryモデルに決めていただきました。

以下、コンポーネントと工法等の紹介です。

◯ヘッドユニット

上述のとおり、純正のオーディオシステムをヘッドユニットとして使い、DSPアンプはつかいません。

純正システムは、最近主流のディスプレイオーディオで、スマートフォンアプリのApple car play/android autoとの連携によって、機能を100%発揮できるようになっています。

標準で使用できるソースは、AM/FMラジオとBluetoothとUSBで、それ以外のストリーミング系はアプリ経由で実現することになります。

スピーカーを駆動するアンプはセパレート式になっており、フロント側に4ch、リヤに2chの合計6ch構成となっています。

リヤ側はフルレンジ出力ですが、フロントの4chはツイータ側にハイパス、ウーファー側にローパスがかかっています。

◯スピーカー

ディナウディオは(1)ESOTAR2 (2)ESOTEC (3)ESOTANの3グレードで展開しています。以前は(1)(2)までで、2wayで20万円台半ば〜とカーオーディオとしては高額なブランドでしたが、現行では、2wayのESOTAN 232で77,000円(税込)、2020年に発売されたESOTAN 236 40th Anniversary(40周年記念モデル)で99,000円(税込)と非常にリーズナブルです。

今回は、このESOTAN 236 40th Anniversaryをお選びいただきました。

聴き比べの決勝戦まで残った対抗馬は、当店人気のBLUE MOON AUDIOのAX165だったんですが、カーオーディオ向けの適度なパワー感がありながらも、写実的な音が特徴のAX165に比べて、ESOTANの少し明るめのキャラクターを評価したい気分になられたようで、勝負がつきました。

◯インストール

フロント2way分については、付属のネットワークを使わずに、純正スピーカーと入れ替える形で取り付けました。

ツイーターは適宜分解して純正のグリル内に収め、ウーファーはMDF製のバッフルを介してドアに固定し、しっかりデッドニングしました。

純正のロースペックなツイーターに対して、社外品のツイーターはダイナミックレンジが広いぶん、再生可能周波数の下限は低い(低音まで出せる)のですが、今回のようにアンプは純正のまま、スピーカーだけ入れ替える方法をとると、DYNAUDIOに付属しているネットワークの設計上のクロスポイントより、ほんの少し高めの周波数でクロスさせることになります。

「ツイーターが下まで鳴らない分、ウーファー側がちょっと上まで担当する」といった具合で、ネットワーク設計上のクロスポイントとはとは少しズレますので、厳密に言えば、「2wayの組み合わせの特性を100%引き出せていない状態」という解釈になりますが、ずれると言っても、ツイーター/ウーファーそれぞれの再生可能周波数の範囲内で鳴らせるわけですし、帯域の境目はちゃんと繋がっているので、「最善」の状態であることに間違いありません。

ちなみに、こちらのディスカバリーの事例の施工前の状態は音が繋がってない「中抜け状態」なので、オーディオ的に不適切な例です。(音がおかしかった理由)参照のこと

リヤスピーカーについては、ユニットこそ純正のままですが、スピーカーユニットそのものと、スピーカーを覆っているリアクオーターパネルをガッチリ防振し、ビビリの出ないようにしました。

以上をもって、フロント2way+リヤ=6スピーカーのグレードアップが実現しました。

スピーカーのレベルアップによる音質改善効果は当然ありますが、その性能を引き出すためのテーパー加工付きバッフルを介した確実な取り付けと、十分なデッドニングによる環境整備による寄与の大きさが感じられる事例と言えます。(手前味噌ですが)

施工の様子をどうぞご覧ください。

-

メインユニット

フロントドアの外観です。

ドアの外周に対して、黒い内装の面積が小さく見えるので、感覚がバグってしまいますが、、実際、見ての通りです。白い部分はすべて金属(アルミ)で、ドアの大きさに比べて、ずいぶんと小さい内装が取り付けられています。

塗装部分を靴で蹴っちゃったら、簡単に傷がついてしまいそうですね。

現行の他の車種(ディスカバリー、レンジローバー)や、同じディフェンダーの前モデルはごく一般的な(全面を覆うタイプ)内装なので、このように特異なデザインになった理由は謎ですねぇ。。

-

ドアトリム取り外し

ドアトリムを外したところです。

思った通り、トリムを外しても大して見た目が変わんないですね(笑)

一般的な車において「インナーパネル」と呼ばれる鉄板は、ガクブチのように中央が巨大な穴になっていて、黒い樹脂パネルで塞がれる構造になっています。

ポルシェ911/ボクスター、R35GT-Rなども似た構造ですね。

-

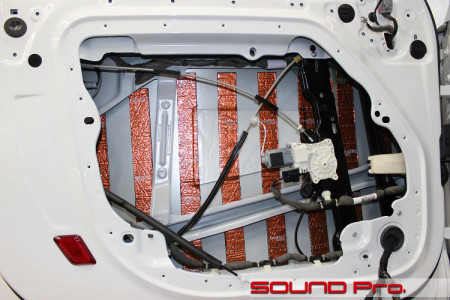

アウターパネル作業

アウターパネル側の作業が終わったところです。

17本もの六角ボルトでガチガチに留められていた樹脂パネルを外し、アウターパネルをキレイに清掃・脱脂し、短冊状にカットした防振材を貼っていきます。

-

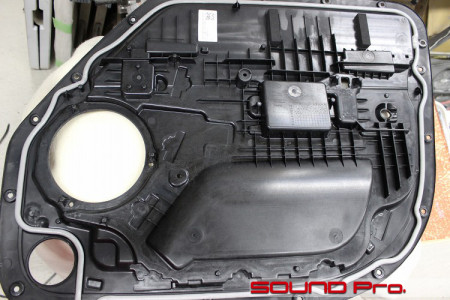

インナーパネル裏側

樹脂パネルの裏を見ています。

(ドアトリムではありませんよ。スピーカーホールがありますのでインナーパネルです。)

サービスホールをおおきな樹脂パネルふさいでいる車の場合、防振剤はパネルの表から貼るのを原則としているのですが、この車は、ドアトリムのパネルと、樹脂パネルの噛み合いの都合で、施工性が悪そうですし、貼りたい分量を十分に貼れない感じもするので、パネルの裏側から施工することにします。

パネルの状況を見てみると、中段右側には細かいリブが設けられていますね。こういうところは強度が高めてある分、ブレには少しだけ強いのですが、下半分のポケット部分のように、ほとんど平面といって良いブレやすい部分も少なくないので、こういうところに目配りしながら施工したいと思います。

-

インナーパネル防振後

インナーパネル防振(裏側施工式)を済ませたところです。

スピーカーホールのところには、表側からMDF製ーバッフルを取り付けて、表面の平滑化&防水を目的としたアルミガラスクロステープを貼ってあります。

あと、スピーカーの音抜けをよくするためのテーパー加工も施してあります。

パネルを持ち上げてみると、けっこう重量が増してましたので、効果は期待できると思います。

-

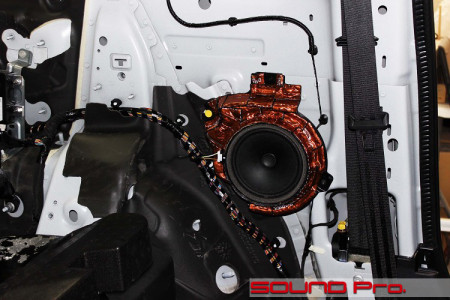

スピーカー取付

樹脂パネルをドアに取り付けてから、スピーカーを取り付けたところです。

前カットでお伝えした通り、防振作業の大部分はパネルの裏側から施工していますが、スピーカー周辺については、この写真でおわかりのように表側からも補っています。

このあと、ドアトリムに相当するパネルを付け戻して、ウーファー部分はおしまいです。

-

【資料映像】ミッドレンジ用スペース

ドアトリムを取り付ける過程のワンカットです。

大きなドアトリムのパネルを付けたあと、(シルバーのドアオープナーの前方に)小さなカバーを取り付けるのですが、このカバーの下に、直径5センチ程度のミッドレンジ(スコーカー)用のスピーカーホールが隠れています。

プレミアムオーディオ(メリディアン)を選択すると、ここにユニットが取り付けられて、かつ、平面のカバーがスピーカーグリル付きに変更されるというわけです。 -

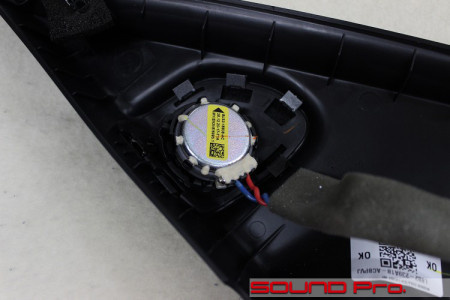

純正ツイーター

次にツイーター部分に移ります。

ツイーターはドアミラー裏の三角パネルにセットされていますが、写真はそのパネルを外して裏から見たところです。

1インチ程度のユニットがはめこまれており、接続用のカプラ付きケーブルが伸びています。

フルレンジ信号を入力するシステムの場合、ツイーターの裏にハイパスフィルタ(コンデンサー)がついていますが、今回は出力段階で帯域分割されている「マルチアンプ」ですので、フィルタはついていません。

-

取り付け予定ツイーター分解

ツイーターを分解しているところです。

Aピラーカバーや、ドアトリムに穴を開けてとりつける「フラッシュマウント」スタイルであれば、購入状態のままで取り付けられるのですが、比較的窮屈な純正の位置に収めるには、分解を行う必要があります。

DYNAUDIOもそういう用途を想定しているのか、たまたまなのか、切削・切断などの不可逆的が手段をとらずとも、きれいに分解/組戻しできる構造になっています。

写真のように4点に分解して、左上の裸のユニットをツイーターカバーに組み込むことにします。 -

【資料映像】ツイーター比較

右側がDYNAUDIO ESOTAN 236のツイーターです。

カプラ付きの赤青スピーカーケーブルはそのまま利用したいので、半田をほどいて、平型端子をつけて準備しておきます。

-

後席分解

赤矢印がリヤスピーカーの取り付け位置です。

シートの背もたれ&座面と、リアクォータートリムまですっかり分解しないと、リアスピーカーにアクセスできません。

なかなか大変です。 -

リアクォーター

内装を外して、スピーカー周りの構造をチェックしているところです。

一般的には、スピーカーの後方に見えているパネルにサービスホールがあり、その付近を防振するのですが、、この車にはサービスホールがないんですね。

ホールがないから、音が響いて鉄板を振動させる「空間」もないわけで、かつ、この鉄板(アルミ板)は2ミリほどの厚みがあって、かなり頑丈なので、ここに防振材を貼ってもほとんど変化が得られなそうです。

ということで、相対的にビビりやすそうなところ攻めることにします。

-

リアスピーカーユニット

とりあえず、裏側がどうなっているのかを確認するためにスピーカーをブラケットごと外してみました。

前述のとおり、スピーカーの裏のアルミ板が頑丈そのものなのに対して、スピーカーブラケットは普通のABSです。振動板から生じるブレをブラケット自身が受け止めてしまう関係になっているので、ブラケットを防振することにします。

-

リアスピーカー防振

ブラケットを防振してから車体に戻したところです。

この写真をみると、なんだかヤリスギな感じがするかもしれませんが、スピーカーの「足元」のブレ問題って意外と大きいんです。

ここがブレると、振動板の前後ストロークの軸がブレてしまうことになるので、振動の大小(入力の大小)に関わらず、簡単に音が濁ってしまうんですね。

ここは窮屈なリア周りで、土台の鉄板も硬いのでまだマシですが、フロント側だと結構ブレが生じてしまいます。そういったブレに対抗するための解決策として販売しているのがバッフル・スタビライザー・ウエイトです。

(効能については省略しますので、リンク先でご確認ください。)

-

作業後記

ランドローバー・ディフェンダー90のスピーカー交換事例をご覧いただきました。

今回はアンプやDSP、サブウーファーといった道具が登場しませんでしたので、コンテンツとしては多少地味だったと思いますが、これがまず最初にやるべき第一歩であり、かつ、最もコスパが高いフェーズです。

社外ナビなり、DSPなり、信号の再生や増幅、調整の分野の機器はとくに目を引きますので、ついついそちら側を優先したくなります。また、スピーカー交換をやる場合でも、どうせ見えなくなっちゃう防振は安くすませて(あるいは省略して)、目に見えるアイテムに予算を回したくなったりしがちです。

しかしながら、どんなに素晴らしく信号を整えても、最終的に「空気の振動に変換するプロセス」に不備があると、一応ひずみやノイズのない「まあまあ聴ける最低限の音」さえも獲得することができなくなります。

スピーカーを替えてみたものの・・・(あるいは純正オーディオで・・・)

・なんとなくビビる。

・ディテールがあまい。

・低域が伸びず、中高音域が目立つ。

・大きくすると純正の時と同じくらい、あるいはそれ以上にうるさい。

・大きくすると割れる。がなる。

こういった症状はスピーカーの固定が甘いか、防振に不備(やってない、ビビリ箇所の見逃し、防振材不足・不均衡、圧着不足)があるかのいずれかが原因です。

何はなくとも、まずしっかりとしたスピーカー取り付けと防振。ここから始めてください。

見えるところばかり金をかけてコスパを落としたり、不完全な取り付けで、十分にパフォーマンスを引き出せないといったことにならないよう、賢明なご検討・ご判断をお願いしたいところです。

◆

スピーカーの選択、DSPのあるなし、スピーカーケーブルの引き換えの有無、あるいはできるだけケーブル引き換えを抑える方法など、ご希望とご予算に応じて、如何様にもプランさせていただきます。

どうぞお気軽にご相談ください♪

メールフォームはこちらです♪♪

直接のお電話もお気軽に♪03-5913-8450です!

-