ポルシェ 911 997カレラ カブリオレのオーディオインストール事例

サウンドプロ自慢のインストール事例を御覧いただけるコーナーです。

豊富な写真と解説、関連の話題などもご覧いただけます。

当店ご利用前の作業レベルの評価や、施工プラン検討の材料としてご活用ください。

<事例No.657以前は税別表記です。円安の影響で大きく価格が変わっているものもあります。ご了承ください。>

登録日 2020/02/17-

事例No.605(お問い合わせの際にお伝えください)

model

ポルシェ 911 997カレラ カブリオレ

system

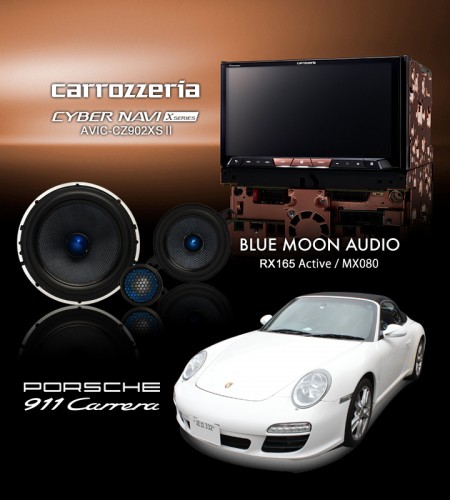

メインユニット:carrozzeria AVIC-CZ902XS?

デッドニング:フロント

フロントスピーカー:BLUE MOON AUDIO RX165Active 、MX080

リアスピーカー:なし

サブウーファー:carrozzeria TS-WH1000A

パワーアンプ:内蔵アンプ

ケーブル:kaiser swing、audio-technica

レーダー:COMTEC HDR852G、ZERO 807LV

光ビーコン:ND-IB1comment

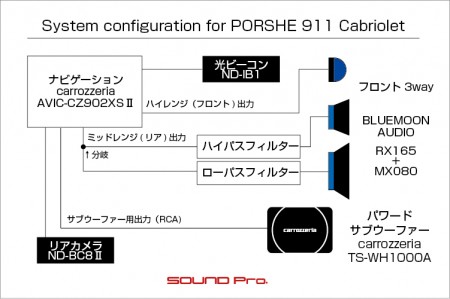

サイバーナビXシリーズをヘッドユニットとした、フロント3way+パワードサブウーファーのシステムです。

内蔵4chアンプで3wayを鳴らすためにチャンネルを分割し、オリジナルフィルターを使って帯域分割しました。

ポルシェ911カレラ(997型)・カブリオレのダッシュボードです。

911はポルシェを代表するスポーツカーで、一般の多くの方がポルシェに抱くイメージである「カエルさんのような目(ライト)」を持ったモデルです。

その歴史は1964年(昭和39年)の901型に始まりますが、1974年の930型で人気・セールス的に急拡大期を迎え、以後、964(1989年)→993(1993)→996(1997)→997(2004)→991(2011)→992(992)と進化を続けています。

今回お迎えした911は現行車から2代前の997型です。真っ白ピカピカ、屋根の幌も真っ黒でとてもキレイですが、生産期間は2004年〜2011年ですので、ざっくり10年は経っています。

機関系のメンテはしっかりやるものの、外装はそれなりという車も少なくない中、外装に至るまでカンペキなコンディション!

当店のお客様はホントに過保護な方が多いですねぇ(^o^)

今回の箱入り息子さんのメニューは、ナビ交換とサウンドアッププログラムによるフロント3wayスピーカー交換+パワードサブウーファー取り付け。加えてリアカメラ更新、レーダー取り付けです。

ナビは銀河系の頂点に輝くフラッグシップモデル。カロッツェリアサイバーナビ・XシリーズのAVIC-CZ902XS?です。

カロッツェリアのナビ技術の集大成に、オーディオメーカーとしての80年の蓄積を全力投入した意欲作です。

ハイファイの歴史はノイズとの戦いの歴史といっても過言ではなく、ハイエンドパーツ群を外来ノイズから守るための美しい銅製の外板と、その思想をアピールする銅色のフロントボタンが印象的です。

このサイバーナビの接続モードは、他の主要カロッツェリアナビと同様にフロント・リアの4スピーカー(+サブウーファー)のためのスタンダードモードと、ハイ・ミッド・ローレンジに帯域分割して精緻な音作りを可能にするネットワークモードがありますが、今回は後者を選択しました。

スピーカーは当店一番人気のブルームーンオーディオ製です。

ポルシェのフロントは3way構成になっていますので、2wayフラッグシップモデルのRX165と、中域のスコーカー用として、8センチ口径のMX080を組み合わせます。

RX165については、今回のように(アンプ出力の段階で帯域分割された)マルチ接続で使うユーザーのために、不要となるネットワークを省いたモデル(RX165Active )が最近発売されましたので、こちらを選択しました。

インストールに関しては、ウーファーとスコーカーは標準の位置で置き換えを行い、音の輪郭への寄与度の高いツイーターについては、Aピラーへの埋め込みによって最適なポジションを確保しました。

サブウーファーはカロッツェリアのTS-WH1000A(税別5万円)を起用しました。

この製品は、ボイスコイルが永久磁石との反発力によって、振動板を縦方向に律動させる一般的なスピーカーの機構とは異なり、振動板の後ろに取り付けたパンタグラフを、挟むように水平に向かい合わせに配置された一組のボイスコイルで横から押して、パンタグラフに生じる縦方向の動きで振動板を動かすという新機構がウリの製品です。

これによって駆動部分のコンパクト化が図られ、4.5センチ!という驚異的な薄さと、独特の駆動方法によって生み出される、最下限20Hz!という超低域再生能力を確保。派手さはないものの、地平の彼方まで無限に伸びる、異次元の広がりを演出する能力をもったパイオニアの銘機です。

接続に関しては、サイバーナビのネットワークモード時で3way構成をとる場合は、別途サブウーファーが鳴らせない制約がありますが、ローレンジ出力を順当にサブウーファー用として確保するために、ミッドレンジ出力を2分割して、途中にハイパス/ローパスフィルターを入れたうえでスコーカーとウーファーを接続するよう加工しました。

ハイエンドオーディオ・ナビを標榜するサイバーXとブルームーンオーディオのフラッグシップ3wayの競演。広大なステージをシルキーに仕切るパワードサブ。

格段のバリューアップを遂げた997の施工の様子をどうぞ御覧ください(^o^)/

-

メインユニット

新メインユニットです。

クラリオンがOEM供給している純正デッキからチェンジしました。

クラリオンのデッキも、隠し内蔵4chアンプを活かし、スピーカー交換を合わせてコスパの高いサウンドアップができるので、この年代のポルシェオーナー様にはなかなか都合の良い製品なのですが、このサイバーXが相手では勝負になりませんね。

冒頭でもお伝えしましたように、ネットワークモードで稼働させています。

○ハイレンジ(フロント)出力→ツイーター

○ミッドレンジ(リア)出力→分岐してフィルター入れてスコーカーとウーファー

○ローレンジ出力→パワードサブウーファー

という具合に接続しています。

最新ナビといえば、ITS(Intelligent Transport Systems:高度道路交通システム)の活用がテーマですね。

ETCもこれからは1.0ではなく、ETC2.0は導入の価値があると考えます。

また、都心であればまだ光ビーコンは稼働しているのでND-IB1(オープン)は譲れないアイテムという事で、同時施工いたしました。

通信モジュールND-DC2(税別25,000円)は今後の必要に応じて導入すればいいですね♪ということで、保留としました。

接続はグローブボックスに引き出してあるUSBケーブルに挿すだけでOKなので、追加の施工は不要です♪ -

フロントドア

フロントドアの外観です。

うっすらと大小の○が見えるので、ユニットのレイアウトがお分かりになると思います。

右下の定位置がウーファーで、左上がスコーカーです。ツイーターはダッシュボードの上に埋め込まれています。

取り付けについては、ウーファーはインナーパネルに腰を下ろしていて、スコーカーの方はドアトリムの裏側にくっついている、よくあるパターンです。

-

ドアトリム取り外し

ドア内装を外したところです。

サービスホールとして、常時口を開けた穴はなく、モジュールパネルによって、完全にフタをされた状態になっています。

どんな素材も固有の共振周波数を持っていますので、防振は有用ですが、エンクロージャーの箱として、穴ナシは高評価ですね。

このモジュールパネルを外すためには、サイドエアバッグユニットを外す必要があります。

左側中段にある、アルミのバイクのマフラーみたいのがそれです。

左側の緑のカプラーから電気が入ると、ドカンとなって、上の黒いところがバッカーンと開いてしまいますので、バッテリーを外してしばらく待ち、電気を放電してから作業をします。 -

アウターパネル作業

モジュールパネルを外したら、アウターパネルに手を加えます。

箱入り息子さんなので、年式の割にはキレイですが、防振材はりつけの前の清掃は必要です。

ホコリを落とし、脱脂まで済ませます。

防振材は、Dr.ArtexのEarth Quatroです。デッドニンググレードの施工ですので、短冊状にカットして等間隔に貼ります。

右側に見える赤/灰の細めのケーブル2setはウーファーとスコーカー用のスピーカーケーブルです。

ボディとドアをつなぐゴムブーツを経由して引き込みました。この後、モジュールパネルを戻します。

-

インナー(モジュール)パネル作業

それではドアの最終コーナーです。

アウターパネルが終わり、モジュールパネルを戻したら、ウーファー固定用の大型バッフルを組んで、防振です。

防振はアウターと同じくDr.ArtexのEarth Gold HDです。

このパネルは、平面部分が比較的多く、リブや起伏が多いパネルに比べて振動しやすいので、防振材施工の意義が大きくなりますね。

バッフルは黒サフェーサーによる防水加工、内面のアルミテープ貼り付けと標準的な仕様で仕上げてあります。

冒頭で触れましたとおり、サイバーXのハイレンジとミッドレンジの2つの出力で、サブウーファー以外の3つのユニットを鳴らすことは決定していますが、中域のスコーカーをどちら側に所属させるかは、この段階では決まっていません。

試聴・検討・決定のプロセスは後ほど。。

-

スコーカー(施工前)

インナーパネルが終わったところで、次はドアトリムに移ります。

まずは純正スコーカーのお尻をご覧いただきます。

ここには、10cmサイズのユニットが取り付けられています。右側にちょろっと伸びているコンデンサーは、所定の周波数より低域をカットするためのハイパスフィルターですね。

このスピーカーとダッシュボードのツイーターの元をたどると一つのチャンネルから出ています。このチャンネルはすべての帯域が含まれるフルレンジ出力なので、一段下の20センチ口径のウーファー(純正システム上はサブウーファー)との帯域とかぶらないようにする目的で、ハイパスフィルターをかませてあるわけです。

同様に、分岐先のツイーターの線にもフルレンジが供給されているので、そこでも更に高い周波数で足切りするためのハイパスフィルターが仕事をしています。

そうなると、写真のスコーカーの音の上限は制御されてるの?ツイーターの低域側とカブるよね?という話になりますが、、これは抑制されておらず、表現としてはカブっているということになります。

なんてことだ!とお思いになるかも知れませんが、そもそも一般の善良なユーザーさま方は、そこまでこだわりませんし、帯域分割したHifiカーと聴き比べない限り、カブってるかどうかの判定もできない方が普通ですので、純正のオーディシステムとしてはこんなもんで十分ということですね。

-

スコーカー(施工後)

こちらが交換後の様子です。

我らがブルームーンオーディオの8センチ口径、MX080に交換しました。

フィッティングに当たっては、MDFで薄手のバッフルを作って取り付けています。

純正ユニット用にバッフル(というかブラケット)は立体構造になっていて、取付部のドアトリムの傾斜に合わせて、筒状の壁を形成するようになっていました。

一枚板のバッフルだと、この壁が再現できませんので、振動部を抑える本来の目的のバッフル背面への貼り付けと併せて、側面の壁を形成するように工夫しました。

-

ピラーツイーター取付加工

次にツイーター取り付け部のご紹介です。

純正のツイーターは写真の奥、右側の台形のグリルの下ですが、今回はクリアな高域を獲得するために、ピラー埋め込みとしました。

専用のアルミハウジングに収まるRX165のツイーターは、デカくて入らないという事情もあります。)

標準のピラーカバーに穴を開け、ツイーターユニットが収まる筒状のパーツを位置決めして、パテで周囲を形成し、合皮を貼って作っています。

合皮のシボの具合がダッシュボードとかなり近いので、写真以上に統一感がでています。

「インナーパネル作業」のカットで触れましたとおり、サイバーXのハイレンジとミッドレンジの2つの出力で、ツイーター・スコーカー・ウーファー3つのユニットを鳴らす前提でいましたが、中域のスコーカーをどちら側に所属させるかは、全部の取り付けが終わったあと、試聴を通じて検討、決定する予定で進めておりました。

ツイーターの取り付けも終わったところで、各ユニットにつながっているスピーカーケーブルを手元に引き込んできて、ネットワーク作成のための治具を使って、テストを行います。

パターン1)

ツイーターとスコーカーを束ねてハイレンジ出力に接続(ツイーター側にハイパス、スコーカー側にローパス)

ウーファーをミッドレンジ出力に接続

パターン2)

ツイーターをハイレンジ

スコーカーとウーファーを束ねてミッドレンジ(スコーカー側にハイパス、ウーファー側にローパス)

以上2パターンで組んで、サイバーX側の帯域分割(クロスオーバー)と、オリジナルフィルターの設定値との兼ね合いで条件を探り、収集したデータをNASAのスーパーコンピューターで解析した結果、パターン2で行くことに決まりました。

ローパス/ハイパス各フィルタについても、最適な設定値をもとに作成して組み込みました。(冒頭の接続図もご参照ください)

ちなみに、各設定値は以下のようになっております。(ざっくりです)

ツイーター:3.5kHz以上

スコーカー:800Hz〜3.5kHz

ウーファー:80Hz〜800Hz

サブウーファー:80Hz以下

なお、ここまでの説明でお分かりだと思いますが、スコーカーとウーファーの境界である800Hzはオリジナルフィルターで決定され、それ以外の値はデッキのネットワーク設定にて決めています。

-

パワードサブウーファー

パワードサブウーファーの設置状況です。

超コンパクトなHVT機構によってなし得た4.5cm厚というスリムな筐体を活かして、(絶対人が乗らない)運転席の後のシート座面に設置しました。

997のリアシートは、マジックテープで固定されているので、サブウーファーにマジックテープのオス側を貼り、位置を合わせて押し付けて固定しました。

背面側には、高さ調整用に製作した足を足してあるので、ほぼ水平の状態になっています。

冒頭でもふれましたとおり、大変ユニークな機構をもっており、この製品ならではの独特の低音を再生することが出来ます。

大口径のスピーカーに低域を入れて再生するようなズコズコ感は期待できませんが、ツイーター・ウーファーが再現する音場に異次元のリアリティを付加する、独特の環境音を再生してくれるユニットです。

打ち込み・ヒップポップ以外のジェントルで広さを必要とするジャンルで、程度の良いウーファー(ドアスピーカー)でしっかり低音域を伸ばした上で、地に足をつけるためのツールとして導入していただくのが、本機の最適な使い方だと思います。

税別定価50,000円はかなり控えめだと。。このパフォーマンスを必要とする方にとっては、少なくとも倍以上の価値はあると思います。

なんせオンリーワンの技術ですので。 -

ETC/USBケーブル

グローブボックスを開けると、旧ETCが設置されていました。

特に場所を変更する理由もありませんので、同位置に2.0規格の新ETCを取り付けました。

グローブボックス内に引き出してあるのは、ナビへの外部入力用のUSBケーブルを2本です。

-

ビーコンユニット

冒頭のデッキ部で触れた光ビーコンユニット(ND-IB1)です。

こちらも、ダッシュボード上に設置されていたオリジナルのビーコンと入れ替える格好で設置しました。

右側の六角形?のグリルはセンタースピーカーです。

今回のナビ入れ替えにより、トランク内にある純正アンプは使わなくなりますので、純正アンプとつながっているセンタースピーカーとリヤスピーカーは鳴らなくなります。(純正ユニットは取り外していません) -

バックカメラ1/2

今回バックカメラの更新も行いました。(写真は交換後)

元々設置されていたカメラは社外品で、クラリオンナビとはRCAで接続されていました。

RCAをカロナビ用の入力カプラに変換するRD-C200を使用すれば、同じカメラを引き続き使えるのですが、この機会に刷新したいということで、同じカロッツェリア製品で、価格的にもリーズナブルなND-BC8?に入れ替えることになりました。

元々設置されていたカメラは、半埋め込み式に見えるデザインで、15mm程度の丸穴にネジで挟み込んで固定するタイプでした。

新しく導入するカメラのハウジングは一回り大きく、同じようなデザインで取り付けようとするとバンパーの加工が必要になってしまいます。

そこで、同じ雰囲気で取り付けられ、かつ、車両への加工が少なくて済むように、3Dプリンターでマウントケースを作ってみました。

角度は交換前の製品をトレースして決定し、マウント自体を両面テープで固定できるよう、広めのツバを設けて設計しました。

取り付け穴を丸から四角に拡大する加工は必要になりましたが、バンパー加工に比べれば低負荷で済んでいます。

音質にこだわった「X」の称号を持つナビですので、電源カプラー等にも相応の品質の物が使われています。

そこで、サブウーファー用の電源を引き込むのと同時にナビの電源も強化しましょうかということになり、プラスマイナスバッ直(スタンダード)を施工することになりました。

プラスマイナスバッ直はメインユニットの電源の電位差と供給容量の安定化を図るための施策ですので、パワードサブウーファー用のバッ直電源とは別経路で取り出します。

プラス側ケーブルがバッテリーターミナルに直結するのは当然ですが、マイナス側については、回路間(デッキ用とサブウーファー用)の電位差の微妙な違いが原因でノイズが発生する場合があります。

(今回もそうだったんですが)この場合は、写真のようにバッテリーの最寄りのアースポイントを介して、マイナス側バッ直線と出会うようにすると、十中八九解決します。

-

プラスマイナスバッ直(スタンダード)2/2

配線を車内に引き込む際は、車両に備わっているグロメットに穴をあけて通しております。

このグロメットは既存の車両配線の通り道ですので、既存の配線を傷つけないように穴をあけて共有します。

配線を通した後は、シーリングをして雨水などが車内に侵入するのを防ぎます。 -

ドライブレコーダー

ドライブレコーダーとレーダーは、COMTECの連動タイプをご指名頂きました。

こちらはドラレコの方、COMTEC HDR852Gです。

後出のレーダーとはZR-13という相互通信ケーブルで接続します。

このケーブルのコネクタがなかなか存在感アリです(笑)

ドライバーから見て、ドラレコ本体はルームミラーに隠れる位置につきましたので、コネクタの方もほとんど目立たない感じで収まりました。

-

レーダー

レーダーの方は、同じくCOMTECのZERO 807LVです。

別途アンテナを取り付ける必要のない、流行の薄型ワンボディタイプです。

さらに、小型移動式のレーサー式取締(怖)にも対応するために、本体背面に専用の受光部が装備されています。

アンテナ内蔵、新タイプ受光部も装備と内容充実している分、ボディは幾分大きめです。デフロスターとツイーターとの位置関係を考えて、位置を決めました。

-

作業後期

今回はポルシェ911のサウンドアップ事例をご覧いただきました。

世界最強のハイエンドオーディオ・ナビ!carrozzeria AVIC-CZ902XS?をヘッドユニットに据えた、フロント3way+ハイエンドパワードサブウーファーの組み合わせでした。

サイバーXのナビについては、もう説明不要ですが、内蔵アンプのヘッドユニットとしてはコレ以上無い高音質ですね。部品も造りも違いますので、音のレベルが違います。

本体価格は248,000円と、ナビ単体としては値が張りますが、DSPやアンプを別途取り付けるために場所を取りたくないけど、ハイレベルな音はほしいという方には、トータルの予算で考えると決して高い買い物でもないと思います。どうぞご検討ください。

ポルシェは走り専門のイメージがありますが、標準で3wayのスピーカー群を場所がある、オーディオ的に恵まれた車でもあるのです。

今回のように、ヘッドユニットの内蔵アンプで3way+サブで鳴らすのもいいし、ヘリックスやESXなどの外付けDSPアンプに展開して、よりパワフルな駆動力と、精緻な音場設定にこだわってみるのも楽しいです。

また、ポルシェのドアの純正ウーファーは非常にレアな20センチ径なので、生音に近い表現に長けた20センチウーファーを取り付けることが可能です。

例としては、FOCALのUtopiaMシリーズのツイーター・4インチミッドレンジ・6インチウーファーというセットになります。この構成ならば、DSPでもアナログでも、カーオーディオの領域を超えたサウンドに感動していただけることうけあいです。

クラリオンOEMの純正ヘッドユニットを生かした、サウンドアッププログラムによる、2way・3wayのスピーカー交換からフルシステムまで、ご予算に応じて柔軟にプランさせていただきます。

ご興味がお有りのお客様はどうぞお気軽にご相談ください♪

電話もお気軽に♪03-5913-8450です!