AUDI TT RS のオーディオインストール事例

サウンドプロ自慢のインストール事例を御覧いただけるコーナーです。

豊富な写真と解説、関連の話題などもご覧いただけます。

当店ご利用前の作業レベルの評価や、施工プラン検討の材料としてご活用ください。

<事例No.657以前は税別表記です。円安の影響で大きく価格が変わっているものもあります。ご了承ください。>

登録日 2019/04/02-

事例No.560(お問い合わせの際にお伝えください)

model

AUDI TT RS

system

メインユニット:Bang & Olufsen サウンドシステム

デッドニング:フロント、リア

フロントスピーカー:BLUE MOON AUDIO RX165、MX080

センタースピーカー:BLUE MOON AUDIO MX080、RX165(TW)

リアスピーカー:BLUE MOON AUDIO RX165

サブウーファー:ALIANTE 12"

サブウーファー用パワーアンプ:ZAPCO Z-1KD?

ケーブル:Acoustic Harmony N1、MusicSpirit Quickresponse 8

端子類:F2Music ロジウム端子

バッテリー:VARTA AGM LN4AGMcomment

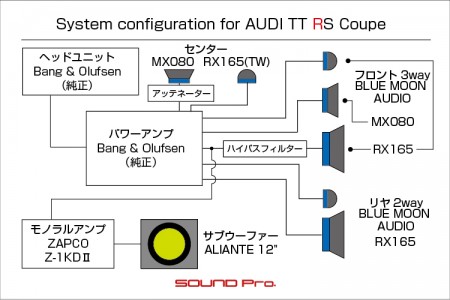

Bang & Olufsenの再生側のシステムはそのままに、全12スピーカーを社外品に交換しました。

音響セッティングにはDSPを使わず、カスタム製作したフィルター類を用い、アナログ方式で調整しました。

AUDI TT RSのダッシュボードです。

アウディのスポーツモデルTTをベースに、更にパフォーマンスを高めたRSです。

TTは最近主流のタブレット然としたモニターをセンターに設けず、メーターパネルの位置に表示させるスタイルを取っています。

再生可能なソースは、USB(x2)、AUX、Bluetooth、ラジオ、TVと一通り揃っていますが、助手席の方は、当然のことながら目線は外、手はおひざ。耳だけで楽しんでいただくことになります。

巨大液晶モニタの軍拡競争も来るところまで来ちゃった感がありますし、皆さんMyスマホでなんらか眺めていられる時代ですので、ドライビングサポート情報はメーターパネルから得るスタイルは一定の支持を集めそうな感じですね。

さて、今回の事例の概要です。

今回はプレミアムオーディオシステムの再生側はそのままに、スピーカーの全交換と、トランクへのサブウーファー増設。という内容です。

スピーカーは、当店人気のBLUE MOON AUDIOで統一。

メーカーオプションのBang & Olufsen サウンドシステムは12個のスピーカーから構成されておりますが、本当にこれらを全部交換しました。

センターとドアのスコーカーは小径ですので、8センチ径のMX080(3万円)を配しましたが、それ以外はフロント・リヤともにフラッグシップのRX165(18万円)を配備するというゴージャス仕様です。

なお、今回はDSPを使わず、純正デッキ&アンプからの配線に社外スピーカーを繋ぐことになりますので、アナログ的に調整を加えるべく、センタースピーカーに(音量を減衰させるための)アッテネーターを、ドアのウーファーに(低音域をカットするための)ハイパスフィルターを、それぞれインラインでセットしました。

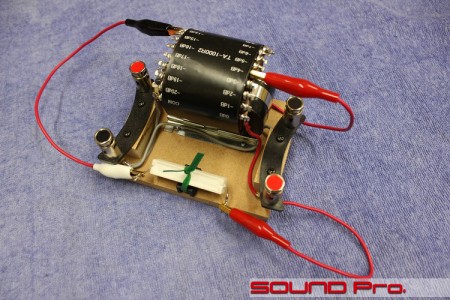

今回特別に!(ってほどすごいものじゃないですが)適切な減衰量を決定するためのツールとして、ピットで日々活躍しているアナログ式のアッテネーターもご覧に入れます。

メーカーオプションのオーディオシステムはそのままに、スピーカー全交換+アナログ調整で仕上げた一台です。施工の様子をどうぞ御覧ください。

-

フロントドア

フロントドアの外観です。

TTシリーズ(TTロードアスター、TTS、TT RS)は、基本的に共通のデザインですね。

ドアグリップの位置にミッドレンジ、定番のスネのあたりがウーファーです。

ツイーターは、今回の施工でAピラーに設置しましたが、純正はダッシュボード両端に上向きについています。

-

ドアトリムオープン

ドアトリムを取り外したところです。

欧州車定番のスポンジは無く、サービスホールは全て樹脂パネルで塞がれています。

Bang & Olufsen サウンドシステムでは、ドアに2つユニットが配置されており、それぞれのエンクロージャー(スピーカーボックス)を区切るため、ウーファー側の背面は、樹脂製のボックスで仕切られています。

ミッドレンジは8cmくらいの直径です。

取り付けに用いられているフランジは二回りほど大きく、10cmクラスなら付きそうです。

写真の2つのユニットを含めて、このサウンドシステムに接続されているスピーカーには全て、パワーアンプの出力が直接入力されています。

システムによっては、フルレンジで来ているものが、スピーカー付近に設けられたフィルター(コイルで高域カット・コンデンサーで低域カット)で調整しているケースも少なくありませんが、このクルマの場合は、アンプの段階で帯域分割済みということになります。

-

アウターパネル防振

作業開始です。

ウーファーボックスとミッドレンジ、サービスホールを塞いでいるパネルを外し、しっかり清掃・脱脂します。

アウターパネルの防振はデッドニング仕様の短冊貼りです。

材料はイースコーポレーションが室内空間の魔術師というブランドの下、技術指導と認定を行ったショップ向けに販売するSILENTCOATのSC-M4-2.4です。

2ドアですので、貼り付け面積が広く、重量感のあるドアに仕上がります。

車両が古かったり、軽量で華奢だったりすると、ヒンジへの負荷が気になりますが、ドイツ車は大方のイメージ通り、特に作りがガッシリしてますので、心配はいりません。

-

インナーパネル防振

インナーパネルの施工が終わったところです。

純正ウーファーのボックスは外し、通常通りMDFでバッフルを制作してウーファーを取り付けました。

ミッドレンジは、外注業者さんにお願いしてアルミでバッフルを削り出してもらいました。見えなくなっちゃう前に撮っとけばよかったですね;;

全面貼りはサイレントコートのSC-M2-4.0にて行っています。

前出のM4-2.4と、M2-4.0では後者のほうが比重が重く、もともとが鉄オンリーで全体が均質な素材であるアウターパネルには前者、サービスホール塞ぎや、樹脂パーツも含むインナーパネル側には後者を主に使っています(・_・)

-

センタースピーカー(純正)

センタースピーカーのカバーを取ったところです。

ダッシュボード上面のグリルを外すと、8cm口径のスピーカーユニットが付いています。

ご覧の通り、直径ギリギリ!ですが、奥行きもあまり余裕がありません。

手前のカプラーはセンタースピーカー用だろうというのは容易に推測可能ですが、奥の一本はなんでしょう??

過去にご紹介した記憶がありませんが「センターツイーター」用なんですね。

ユニットはカバー側に取り付けてあるので写真に写りませんでした。 -

センタースピーカー取り付け

新スピーカーインストール後の様子です。

スピーカーのほうはBLUE MOON AUDIOのMX080、ツイーターのほうは単品で取り寄せたRX165用のツイーターに交換しました。

MX080の方は、ドアのミッドレンジ同様、アルミバッフル削り出しバッフルにて固定しました。

ツイーターは、ダッシュボードに穴を空けて埋め込む形でクリアランスを確保しました。

エアコンのダクトを共有している部分ですので、アルミテープで風が漏れないように塞いでいます。

センタースピーカー群もドア同様、パワーアンプの出力が直接入力されていますので。

再生帯域的には調整の必要がありませんが、音量レベルは要調整でした。

後出の道具をつかって適正値を探り出し、MX080用の固定式アッテネーターを制作、取り付けました。

値は-4dbです。

純正アンプの出力を各スピーカーに出力し、無調整でそのまま鳴らした状態に対して、センタースピーカーの音量をちょこっと抑えるように調整した。ということになります。

-

リアスピーカー(施工前)

それでは後部座席に転じます。

まずは純正スピーカーの様子です。

リアシートの左右の肘が当たる場所に16cmと、ゼイタクにセパレートツイーターの2way構成で設置されています。

こちらもフロント同様にマルチ接続で、ツイーターにはフィルターがなく、アンプから直接配線されています。

-

リアデッドニング

リヤ作業に移ります。

リアスピーカーは、プラスチック製のパネルに樹脂製バッフルを介して固定され、そのパネルが構造材の大穴を塞ぐように取り付けられています。

フロントドアに習って、アウターパネルとお呼びしたらよろしいんでしょうか?

名前はどうあれ、スピーカーユニット背面のパネルへの手当は、ドアのアウターと同じものが求められますので、短冊状にカットしたサイレントコートのSC-M4-2.0を貼ります。

-

リアスピーカー(施工後)

パネルを戻して防振を済ませたところです。

パネルはもともとの樹脂パネルではなく、MDFにて作り直しています。

その上に重なるバッフルにスピーカーを取り付けて、パネルに固定しています。

スピーカー周りをよく見ると、なんだか雰囲気がおかしくないですか?

そうです。スピーカーがバッフルの裏側についているのです。

通常通りにバッフルの表側から取り付けると、内装の裏側とのクリアランスがキケンだったので、この工法をとりました。

更によく見ていただくと、バッフルの内側はテーパー状に仕上げてあります。

一つ一つは細かいことですが、基本の積み重ねが、良好な再生環境へとつながります。

右隣のツイーターの周囲も、純正ユニットを囲っていたスポンジをきれいに剥がして再利用しました。

改めて見てみると、ホントに内装がぎりぎりでした。

純正ウーファーもよく見るとエッジの周りのスポンジに内装のリブが当たっている跡がありました。

-

ラゲッジスペース

ラゲッジスペースのフロア下は機材設置場所になっています。

中央から左方向に展開するウーファーボックスは、定在波が起きにくいようにないように、15mm厚と9mm厚のMDFを2枚組み合わせて、作ってあります。容量は20リットルのシールド式です。

ユニットは平面ウーファーの代名詞であったアリアンテの12インチです。

懐かさを覚えられる方も多いのではないでしょうか。

スピード感が抜群のユニットで、それなりの出力のアンプと組み合わせることで真価を発揮します!

今回は、ZAPCOのZ-1KD?をチョイス。

190×62×275(mm)の筐体で、4Ωで450Wのハイパフォーマンスアンプです。

オーディオのリフレッシュも併せてバッテリー(右下)も新調しておきました。

-

フロアボードON

フロアボードを被せたところです。

板は純正かぶせるのネ。と早合点されては困ります。

音だって抜けなきゃいけないんですから、全部作ってます!

純正は、フロア全体が1枚の板で、お風呂のフタのように三つ折りになっています。

対して、今回つくったのはMDF製2分割です。

手前側1/3くらいのラインで分かれ目です。

奥と手前で色が違ってしまってるように見えますが、同じ生地です。

生地の毛足の向きはちゃんと揃えてあるのですが、奥に向かってほんの少し傾斜しているので、光の反射率が違うんだと思います。

肉眼ではほとんど同じに見えるのですが、脳がある程度演算して同じに見せてくれているんでしょうか。

カメラが描いた写実の世界とは差がありますね。 -

サブウーファー対策

音抜けのための加工です。

サブウーファーを地下埋めにしたのは、ゴルフバッグなどを置くために、ラゲッジスペース上にはモノをおかないように。とのご指定に沿ったためですが、そうしますと、ボードには音が抜けやすくするための加工が必要になります。

アルミのパンチングネットをボード中央にはめ込むことで、見た目はカーペットですが、ウーファーの音は室内へ放たれるようになっています。

※写真がうっかりタテですいません。実際はフラットです。

-

ツイーター設置

ツイーターはAピラー埋め込みとしました。

標準では、ダッシュボード両脇に上向きについていますが、音重視でこのようになりました。

今回の施工で唯一、外観に変更が加わった部分になります。

当初は、標準の位置への取り付けで仮納車したのですが、音像をキリッと立ち上げるために、理想的な位置へと変更することになりました。

-

適正値を手探り中

前述の通り、今回はDSPを使わず、アナログな方法で音作りをしています。

スピーカーの全取っ替えに際して、

?ドアのウーファーの低域側をカットして、トランクのサブウーファーとすり合わせる。

?ツイーター・ウーファーとセンタースピーカーとのバランスをあわせる。

? ??を含めた全体のバランスをとる。

おおきく3つの観点から調整を行う必要が出てきました。

DSPがある場合は、ユニットの取り付けと防振・防音などの整備をきちっと済ませておけば、あとはDSPと連携したPCのソフトだけが格闘のリングになるわけですが、アナログ設定の場合は、実際に配線上にコイルやコンデンサ、抵抗をはさみながら、トライアンドエラーでちょうどいいところを探り当てることになります。

今回は結果的に、センタースピーカーの音量をある程度減衰させる必要があったわけですが、写真は、その適正量を探り当てるために格闘しているところです。遠目にもアナログな雰囲気の道具ですね。

DSPにPCを繋いで行うセッティングに比べると時間と労力は掛かりますが、独特の味を求めて、アナログにこだわるお客様はいらっしゃいます。

当店は両刀使いですので、どちらも対応可能です(`・ω・´)ゞ

-

固定式アッテネーター

せっかくなので、道具をアップで御覧ください。

前出のスピーカーの減衰量を求めるために使用するトランス式アッテネーターです。

該当する端子をワニ口クリップでつまむことで、0〜-20db間の減衰量を与えた場合の音量の変化を実際に確認することが出来ます。

これで導き出した数値をもとに、抵抗を選定します。

可変アッテネーターという、つまみで抵抗値を変えられるタイプもありますが、固定式のほうが音質的に勝るので、当店では固定式にて数値を探っています。

なお、写真のアッテネーターは800Hz以上の周波数に対応した製品です。それより低い周波数を含むミッドレンジ・ウーファーへは使用できません。

ブツはこちらです

-

固定式インラインフィルター

前カットで長々と説明いたしましたが、こちらが測定の結果を踏まえて制作したアイテムです。

細長い方は、センタースピーカー用の固定式アッテネーター、四角い2つがウーファー用のハイパスフィルターです。

ハイパスフィルターは、サブウーファーのクロスポイントを基準として数値を割り出しています。

ハイパスフィルターのカットオフ周波数は、選定するコンデンサーの静電容量と、組み合わせる抵抗によってがきまります。

コンデンサーの静電容量は、複数を並列で接続した場合の総和として求められるので、異なる容量のコンデンサーを組み合わせることで、狙いの周波数に細かく刻んで合わせています。

-

エナコム

コチラは初紹介のアイテムです。

お客様の指定で接続したENACOM コンデンサーです。

用途別に、AC・エナコム、ラインケーブル・エナコム、スピーカー・エナコムとあります。(ゲシュタルト崩壊気味)

今回取り付けたスピーカーエナコムは、スピーカーのインピーダンス補正回路として機能する商品で、フロントのミッドレンジとリアスピーカーに並列で接続しています。

サイトはコチラです(英語)

https://www.combak.net/enacom/EnacomSeries.html

-

USBの接触不良対策

みるからにライフハック的な画像で恐縮ですが、そのとおりです。

こちらはオーナー様がお使いの、AudioQuest製のハイエンドUSBケーブルですが、どうも接触不良がちょいちょい起きるとのことでした。

拝見したところ、ぐらついた時に症状が発生するようで、中で接触不良が起きている様子ではありませんでした。

ということで、急遽、NASAと共同研究し、ハイエンドスタビライザーを選定・装着し、一定の改善を確認しました。

-

作業後記

今回は純正オーディオシステムのスピーカー全交換の事例をご覧いただきました。

当店でスピーカー交換をご用命頂く際、バッフル制作・防振・ケーブル交換をパックにしたサウンドアッププログラムをご指定いただくのが大半です。

また、同時に、アンプ増設や、DSP投入もご依頼いただくケースが少なくありません。

ただ、もともとが標準オーディオで「フロント2way+リヤスピーカー」サブウーファーはあったりなかったり。といった感じであれば、フロント側にサウンドアッププログラムを適用して、、と直線的に思考が展開しますが、10個・12個とたくさんスピーカーがついているプレミアムオーディオがベースの場合、ちょっと思案のしどころです。

また、再生側のアンプ類も相応の品質のものが装備されているので、よほど音に不満がない限りは上から下まで一気に入れ替え♪とは決断しにくいものです。

結局の所、不満度と予算で決まってくるわけですが、過去の事例からは・・・

?ある程度、数を絞って社外ユニットに交換し、キット付属のネットワークを活用して調整。

? ?の準じて部分的に交換した上で、DSPを投入し、純正スピーカー群もふくめてトータル制御

?俺のスピーカー全交換+DSP制御(場合によっては俺の2基投入)

これらのいずれかになります。

そこへもってきて、今回の事例は第4の選択ということになりますね。

スピーカーケーブル含めて再生系のシステムはオプションのままで、スピーカーは全交換。

音域・音量の調整はカスタム制作のアッテネーター、インラインフィルターで精密にアナログ調整。というパターンです。

音のセッティングは物理フィルターで固定されているので、DSPのようにちょこちょこ変更はできませんが、上記?よりは低い予算で上がります。

気合を入れてプレミアムオーディオ入れたけども、ちょっと物足りなくて。。というオーナー様がいらっしゃいましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

ご予算に応じて柔軟に対応させていただきます。

メールはコチラ♪

電話もお気軽に♪03-5913-8450です!

-