スズキ エブリィ ワゴンのオーディオインストール事例

サウンドプロ自慢のインストール事例を御覧いただけるコーナーです。

豊富な写真と解説、関連の話題などもご覧いただけます。

当店ご利用前の作業レベルの評価や、施工プラン検討の材料としてご活用ください。

<事例No.657以前は税別表記です。円安の影響で大きく価格が変わっているものもあります。ご了承ください。>

登録日 2019/01/09-

事例No.548(お問い合わせの際にお伝えください)

model

スズキ エブリィ ワゴン

system

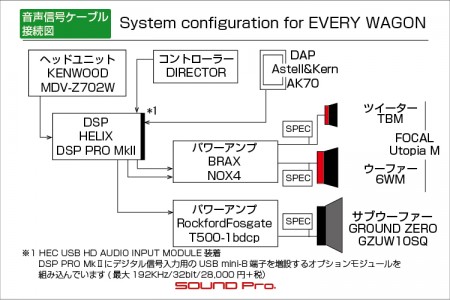

メインユニット:KENWOOD MDV-Z702W

DAP:Astell&Kern AK70

デッドニング:フロント

フロントスピーカー:FOCAL Utopia M(TBM、6WM)

リアスピーカー:無し

サブウーハー:GROUND ZERO GZUW10SQ

パワーアンプ:BRAX NOX4、RockfordFosgate T500-1bdcp

デジタルプロセッサー:HELIX DSP PRO MKII + HEC USB HD AUDIO INPUT MODULE

DSPコントローラー:DIRECTOR

電源レギュレーター:BEWITH Accurate A-100A

コンディショナー:SPEC RSP-C3LTD、RSP-C3WLTD

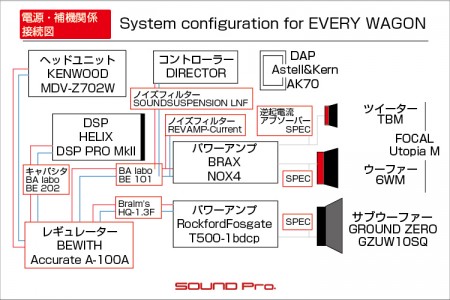

キャパシター:BA LABO BE101、BE202、Braims HQ-1.3F

ノイズフィルター:SOUNDSUSPENSION LNF、REVAMP-Current

インシュレーター:M&M DESIGN、Rozenkrantz

ケーブル:SoundQualityI EXC-SP-C4S6/8、日立電線 MLFC?comment

FOCAL期待の新フラッグシップ「Utopia M」ユニットの初インストール事例です。

2way合計30万超えのユニットにふさわしく、DSPとハイエンドアンプでしっかり鳴らします♪

-

ダッシュボード全景

スズキの大黒柱。エブリィワゴンのダッシュボードです。

古くからお付き合いいただいているお客様のおクルマで、このエブリィは2回めの登場となります。

前回(約1年前)ご登場時は、ケンウッドのナビをヘッドユニットとして、2枚のアンプで、パッシブのフロント2wayと、サブウーファーを鳴らすシステム構成でした。

その後、DSPを搭載したり、サブウーファーのアンプをグレードアップしたりと、継続的にご入庫いただいていたのですが、昨年(2018年)末に発売されたばかりのFOCALの新フラッグシップモデル「Utopia Mシリーズ」のツイーターとウーファーに入れ替えていただいたのを期に、再度ご登場願いました(^o^)

-

現在のシステムは、ケンウッドのナビから、ヘリックスのDSP PRO Mk?(16万)を介して、フロント側2chアンプにBRAX NOX4(42万)、サブウーファー1chアンプにRockfordFosgate T500-1bdcp(11.3万)と来て、フロント2wayのスピーカーが新発売のFOCAL Utopia Mシリーズのアラカルト(単品売りユニット)のTBM(ツイーター・16.5万)と、6MW(17センチウーファー・15万)、サブウーファーがグラウンド・ゼロのGZUW10SQ(4.3万)というところです。

DSPといえば、自由自在の音作りと並んで、ハイレゾデジタルソースの再生が醍醐味なわけですが、今回はDSP PROにデジタル信号入力用のUSB-B端子を備えるモジュール( HEC USB HD AUDIO INPUT MODULE・2.8万)を組み込みました。

これにより、オーディオテクニカ等の別体式デジタルトランスポートなしで、直接デジタル信号を入力することができます。

このオーナー様は電源関係にも大変気を使われる方で、ノイズ対策商品を含めるとそれなりの点数になるので、別チャートに表してみました。

安定化電源にBEWITH Accurate A-100A(終売品)を据えて、DSPやパワーアンプ群に電源を供給し、BAlabo、Braim'sのキャパシタも配備して、更なる安定化を図っています。

また、スピーカーのモーター部で発生する逆起電流の影響の低減を目的としたSPEC製品も、各スピーカーの至近に配備し、盤石の態勢を整えています。

どの機器をおかずにしてもご飯一杯食べられそうな充実度ですね♪

それでは中身に移ってまいりましょう。

特にこの冬に新発売になったUtopia Mの特性・構造についても、少し詳しくお伝えしてまいります。お楽しみに〜。

ハイレゾソース担当のDAP。FiiOと並んで売れ筋ブランドのAstell&KernのAK70です。

現時点では、AK70Mk?の一世代前のモデルとなりますが、PCM最大384kHz/32bit、DSD128(5.6MHz/1bit)の再生、USB AUDIOデジタル出力に対応する必要十分なモデルで、さしあたって買い換える必要はないですね。

オーナーさんは大変フレンドリーなので、お友達&ゲストのDAPをカバーすべく、変換ケーブルをいろいろと取り揃えていらっしゃいます♪

一番手前マイクロUSB Bケーブルは、DSP PROに繋がっています。

前述のとおり、DSP側は HEC USB HD AUDIO INPUT MODULEを組み込んでいますので、DSPの筐体にケーブル直挿しとなっています。

こちらが発売されたばかりのFOCALの新フラッグシップ。Utopia Mのウーファーです。

MシリーズはUtopia Beの後継ではなく、趣を変えた「新フラッグシップ」として併売されます。

ラインアップはマルチ用にパッシブ設定なしで単品売りされる「アラカルト」5機種と、パッシブ付き2wayの「165W-XP」から構成されます。

アラカルトのラインアップは以下で、今回取り付けたウーファーは165mm径の6WMです。

・34mmトゥイーター(TBM)(16.5万円/ペア)

・87.5mmミッドレンジ(3.5WM)(5万円/個)

・165mmウーファー(6WM)(15万円/ペア)

・200mmウーファー(8WM)(10万円/個)

・250mmサブウーファー(SUB10WM)(12万円/個)

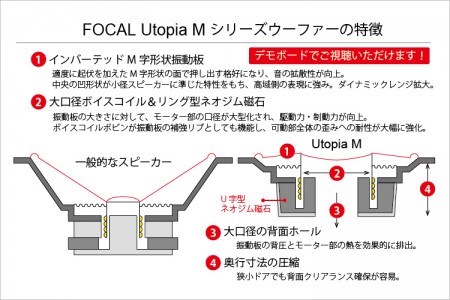

製品の特性は図中に列記したとおりです。

特異な外観から、キワモノっぽく捉えられる可能性もありそうですが、端的に言って、これは長らく革新らしい革新がなかったスピーカーのブレイクスルーと言っていいと思います。

一般的に高性能スピーカーに求められる要件が、高次元で実現されており、「形に機能が現れている」好例です。

開発時のブレインストーミングの自由闊達な様子が目に浮かぶようようです。

インストール・視聴を踏まえて言葉を足しますと、大変「音離れがよく」「鳴りっぷりが良い」印象です。

背面に大きく設けられたホールのお陰なのでしょう。背圧に足を取られてもたつくような感じがなく、動きが非常に軽やかです。

あと、図中にも書きましたが、中央部の凹面が小径スピーカーに準じた特性を持つようで、スピーカー径の拡大に伴って不得手になってくる中高域の表現力を補う方向で作用しているようです。正確な例えにはならないかもしれませんが、ダブルコーンに近い感じでしょうか。

そのため、ツイーターとの繋がりがすこぶるよいですね。オーナー様も「2wayで十分!」と言い切ってらっしゃいました。

そして触れておかなきゃいけないのが、このユニットの薄さですね。このウーファーで取り付け奥行きが51.5mmです。

昨今は、スペースに制約のある条件にも対応できる点を売りにした薄型ユニットが散見されるようになり、この製品も同様のアピールをしています。

しかしながら、これは薄くするために薄く作ったのではなく、振動板に大口径のコイルボビンを接合して、可動部の剛性を高めることと、駆動力・制動力を高めるためのモーター部の拡大、次いで排気排圧ホールの拡大という、より優先順位の高い課題の克服が先にあった後の、いわば副産物に近い特性なので、「浅くても付きますね〜♪」という単純な解釈で浅いところに押し込めるだけというのは、ちょっと残念な気がします。

具体的には、このユニットのトータルの性能が発揮されるよう、「大口径マフラー」からまっすぐ排気される排圧の打ち返しが生じないよう、あえて一定のクリアランスを設けるとか、必要に応じて、拡散の効率を上げるための手当ができたりすると理想的かなと思います。

少々高額の部類には入りますが、、機能と値段のバランスは取れている製品だと思います。

気合を入れてデモボードに登録しましたので、どうぞ聴きに来てください♪(1月19日予定)

-

ツイーター

こちらは前出の「アラカルト」にラインアップされるツイーター、TBMです。

ツイーター、ベリリウム、Mの頭文字かな?と思います。

ユニットは比較的平たい形状をしており、サーフェスマウント用のブラケットは付属しますが、立体的な設置につかえるようなハウジングはありませんので、マウントベースを作って取り付けました。

位置、並びに向きの決定にあたっては、レーザーポインターを使って測定・微調整を行いました。

このツイーターも、ウーファーと同様のコンセプトで作られているようで、基本的な構造は同じです。

振動板はベリリウムという金属に置き換わりますが、ボイスコイル、マグネットの配置は同じです。

音的には、金属ならではの輪郭の鮮やかさは維持しながらも、シルクドームを思わせるようなまろやかさをもった音色です。

この柔らかさのある音の裾野と、中央部の凹形状により高域側特性に優れたウーファーの音がうまく繋がり、シームレスな一体感を演出してくれます。

-

ラゲッジルーム

アンプやサブウーファーが集積するラゲッジルームの様子です。

リヤゲートを開けて前方に向かって撮ったカットです。

ラックはもともと2階建てでしたが、今回追加したDSP PROを乗せるために、3階建てに増築しました。

1階:

手前の大きくて真っ黒なのがBRAXの4chアンプNOX4です。足元がキラッ☆と輝いてるのがわかるでしょうか?

これはM&M DESIGNの不動の人気商品のインシュレーターです。

1階の一番奥に電源ブロックがおいてあって、アンプの左側の端子に通電しています。同じ端子に並列で割り込んでいるのはSOUNDSUSPENSION REVAMP-Currentです。

右側の端子はキャパシター用で、右奥のキャパシター(BAlaboのBE101)に別配線で繋がっています。

2階:

奥側(殆ど見えない)にあるのは、BEWITHの安定化電源Accurate A-100Aです。バッテリーからの電源(+-)を一旦受け止めて、電源ブロックに給電しています。

手前はサブウーファー用のアンプ、RockfordFosgateのT500-1bdcpです。キャパシタはBraim'sのHQ-1.3Fが繋がっています。

3階:

左側が今回追加したDSP PRO Mk?です。

フロントのメインユニットのケンウッドのナビとはRCA接続、Astell&KernのDAP、AK70とは、DSP本体に組み込んだモジュールによりUSB mini-Bコネクタで繋がっています。キャパシタはBAlaboのBE202でサポートしています。

右側はオーナー様のミニ博物館で、カセットデッキを展示しています。(展示なので通電してません)

-

DIRECTOR

最後はヘリックス製DSP定番のコントローラー、DIRECTORの設置の様子です。

ルーフのサングラスケースの位置に固定しています。

ラゲッジのDSPと繋がって、プリセットした音響設定の切り替えや音量調整などをこなします。

このコントローラーは、リヤのバッ直経由で常時電源線で給電されているのですが、DIRECTOR側で発生するノイズが、常時電源線を経由して他の機器に伝わり、音質に影響も及ぼす因果も少なからずあります。

これを防ぐための製品として、SOUNDSUSPENSIONから発売されているLNF(18,000円)という電源用ノイズフィルターを取り付けています。

これは汎用品ではなくて、DIRECTOR用の専用品として発売されていますので、それなりの需要があるんですね。

-

作業後記

今回はオーディオ機器代+施工費が車両価格を超えているエブリィの事例をご覧いただきました。

ヘッドユニットはナビ or ハイレゾDAPで、DSP経由でスピーカーへ。という構成は、昨今のカーオーディオの基本的なスタイルですが、個々の機器のグレードを上げ、役割の分担をすすめ、不足を補っていくと、ここまできちゃうのか!という事例ですね。

ソースがDSPに入り、アンプは別筐体のほうがアドバンテージ大なので、フロント2wayとサブウーファー別々に用意。

ハイファイ志向だと電源の安定は避けて通れない(or喜んで通りたい)テーマなので、安定化電源を用意。そうなると個別の機器の電圧のさらなる安定のために、キャパシターを配備する流れになり、、と音質向上への飽くなき追求が加速します。

機器がてんこ盛りでしたので、ケーブルについての説明を省きましたが、電源ケーブルは日立電線のMLFC?を採用し、RCA、スピーカーケーブルもハイグレードのものを使っています。

これくらいになると、「そっくり同じにしたい♪」というお客さまはいらっしゃらないでしょうけど(他の事例だと時々あります(笑))、理屈はある程度ご理解いただけると思いますので、部分的にでも参考にしていただければと思います。

あと、今回のエントリが初の取り付け事例となったFOCALのUtopia M。

ツイーターが16.5万で165mmウーファーは15万と、それなりの金額ですが、本文中で触れましたとおり、思想が造形に現れていて、設計とパフォーマンス(音)との相関が何となく感じとれる、価格を超えるバリューのある製品だと思います。

このツイーターとウーファーの組み合わせは絶品です。

いきなり飛び乗ってみようという方にもおすすめできますが、それなりの経験のある(耳の肥えた?)方にこそ是非一度試していただきたい製品です。

お問い合わせはお気軽にどうぞ。

ご予算に応じて、柔軟にプランさせていただきます。

メールフォームはこちらです!

電話もお気軽に♪03-5913-8450です!