スズキ エブリィ ワゴンのオーディオインストール事例

サウンドプロ自慢のインストール事例を御覧いただけるコーナーです。

豊富な写真と解説、関連の話題などもご覧いただけます。

当店ご利用前の作業レベルの評価や、施工プラン検討の材料としてご活用ください。

<事例No.657以前は税別表記です。円安の影響で大きく価格が変わっているものもあります。ご了承ください。>

登録日 2017/12/07-

事例No.493(お問い合わせの際にお伝えください)

model

スズキ エブリィ ワゴン

system

メインユニット:KENWOOD MDV-Z702W

デッドニング:フロント

フロントスピーカー:FOCAL ES 165KX2

リアスピーカー:無し

サブウーファー:GROUND ZERO GZUW10SQX

パワーアンプ:BRAX NOX4、Carrozzeria GM-D7100

電源レギュレーター:BEWITH Accurate A-100A

コンディショナー:SPEC RSP-C3LTD、RSP-C3WLTD

キャパシター:BA LABO BE101、BE202/Braim′S HQ-1.3F

インシュレーター:M&M DESIGN、Rozenkrantz

ケーブル:MLFC?、SoundQualityI EXC-SP-C4S6/8comment

軽自動車の枠を完全にはみだしたシステムの事例紹介です。

基本的にはハイエンドアンプを交えたフロント2way+サブウーファーのシンプルなシステムですが、電源の安定化、各種ケーブル・ショートパーツでの低抵抗化等、ハイファイの原則に忠実に構築されています。

→その後FOCALの最新ユニットにグレードアップしました!

エブリィワゴンの前席全景です。

ご覧のように左右分割式のベンチシート形状で、中央のトンネルも無いので、左右の音のつながりの点でメリットがあります。また、軽自動車のサイズの規格内で目いっぱい室内容量を稼いでいるため、ドアの内装が平面に近く、結果的に理想的なバッフル面を獲得できています。

登録車に比べて室内容量が少ないハンデはあるものの、個々に見ていくと好条件も備えていますね。

今回は、こだわりにこだわったシステム事例のご紹介です。

2代に渡るスカイライン( 1号・ 2号)をおまかせいただいた経緯のある、大変古くからのおなじみのお客様のお車です。

いずれも大型投資を行ったスカイライン兄弟同様、先般お乗り換えになったエブリィも100万を優に超えるお金がかかったシステムです。ここ1年ほどの時間をかけて構築してきましたが、一旦踊り場を迎えたということで、まとめてご紹介と相成りました。

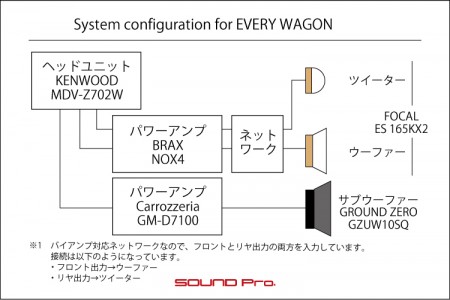

システム図にありますように、基本的にはナビをヘッドユニットとして、アンプを介したフロント2wayとサブウーファーの比較的シンプルなシステムですが、、

(1)電気機器の作動の要となる安定化電源(BEWITH Accurate A-100A)

(2)スピーカーのモーター部で発生する逆起電流による音の濁りの解消を図るコンディショナー(SPEC RSP-C3LTD・RSP-C3WLTD)

(3)アンプの足に挟んで設置するだけで不思議と音に活力を与えるインシュレーター

(4)ハイエンドRCA・スピーカーケーブル、低抵抗の端子類

・・・といった具合で、11万のFOCALのスピーカーやBRAXの42万のアンプといった主役・準主役をしっかり引き立てるべく、裏方さんに大変重きをおいた構成となっています。

今回のエントリでは、インストールの過程ではなく、個別の機器のご紹介に重きをおいてご紹介いたします。

どうぞお楽しみください〜。

-

メインユニット

今回のシステムのソースとなるケンウッドのナビ。2015年モデルのKENWOOD MDV-Z702Wです。

最新鋭のハイエンドナビと比較すると多少劣りますが、必要最低限のプロセッサー機能は備わっているので、そちらを活用して車室内の音響環境の改善を図っています(タイムアライメント・フロントスピーカーとサブウーファーのクロスオーバー・13バンドイコライザー)。

ハイレゾ音源も再生出来て、しかも比較的お求め易い価格帯なので、現行の機種でもお勧めすることが多いブランドです。

-

フロントドア

フロントスピーカーの様子です。

一時期、Carrozzeria TS-C1620A?を付けていましたが、FOCAL のES 165KX2にステップアップしました。

見た目に派手さはありませんが、アウターバッフル形式で取り付けてあります。

内装の下で鳴るインナーバッフル形式に比べて、コーンが露出するアウターバッフル方式のほうが障害物がない分、音響面のメリットが大きいのはお察しいただけると思いますが、薄く作られている軽自動車のドアにマグネットの大きな今回のFOCALのスピーカーを収める上では、不可避の選択であったのも事実です。

前述の通り、ドアの凹凸が少なく、ドア全体が平らなバッフル面として機能するため、とても音が前に出やすい形状と言えます。

-

ツイーター

ツイーターはAピラーに取り付けました。

一般に目線に近い位置がベストとされますが、登録車にくらべて広さに制約のある軽自動車の場合、別ユニットから発される音を融合させて音像を形成するバッファーも小さくなります。よって、教科書通りに距離を取ってつけると、音が十分に混ざり合わない事態が懸念されるため、少し低い(ウーファーに近い)位置に下げて取り付けています。

と、理屈がそこそこあるので、さぞやすごい取り付け方をしてるんだろう。と思いきや、、製品に付属のブラケットを使ってお手軽にネジ止めです。

国産に比べて海外製品のツイーターは、埋め込みを前提に考えているらしく、ブラケットやマウントが総じて質素ですが、これはちょうどよいのがついてました。 -

ラゲッジルーム

裏方さんの仕事場。といった趣のラゲッジルームです。

左はお察しの通り、サブウーファーのBOXです。ユニットはグラウンドゼロのGZUW10SQです。

右側の二階の奥はBEWITHの安定化電源 Accurate A-100A、手前がサブウーファー用のモノラルアンプ、カロッツェリアのGM-D7100です。

BEWITHの安定化電源 にはバッテリーのプラスとマイナスが直接接続されていて、プラスとマイナスそれぞれの電源ブロックを介して、2つのアンプに電源を供給しています。

地上階の手前はフロント用の4chアンプで、BRAX NOX4(税別42万円(; ゚д゚)です。その右に見える水筒は、キャパシタ(BA LABOのBE101)です。

キャパシタは、アンプ等の車載機器へ供給する電気の電圧の変動を抑制するダムのような役割をする道具で、アンプとバッテリーの間に直列に接続 or アンプの電源端子に並列に接続の2通りの接続方法があります。

今回のハイエンドアンプはキャパシタを並列に接続するための専用端子を持っています。写真の右側のがそれで、キャパシタとプラスマイナス両方つながっているのがお分かりになると思います。左側は電源端子で、前述の電源ブロックにつながっています。

地上階奥にあるのは、FOCALの2wayフロントスピーカー ES 165KX2のネットワークです。

その隣(みえないところ)には冒頭で触れましたサブウーファーのモーター部で発生する逆起電流による音への影響抑制を目的としたRSP-C3WLTDを設置してあります。

以上がラゲッジルーム内の機器説明ですが、キャパシタつながりでひとつ付記しておきます。

アンプ脇に設置したキャパシタのメーカーのBA LABOからはBE202という型番でヘッドユニット用の製品も発売されており、ナビの電源のところに取り付けてあります。

電圧の変動の抑制による聴感上の効果は、たぶん。多くの方の想像を超えると思います。

予算があれば安定化電源がベストですが、キャパシタだけでも効果は出ますので、ご興味のある方にはおすすめです。

-

空気圧モニター

タイヤの空気圧をモニターする製品を取り付けています。

Airmoni(エアモニ)という製品で、バイク用の製品もでているようです。

https://www.airmoni.jp/

ホイール(バルブキャップ)からもたらされる情報を受信して表示するようになっています。

あまり一般的な装備に思えないかもしれませんが、オーナーさんは以前、別の軽ワゴンで配達のお仕事をされていて、スローパンクチャーで痛い思いをなさったご経験があり、「これはマストアイテム!」と取り付けをご決断なさったようです。

-

バルブキャップ型センサー

こちらはバルブキャップ側です。

-

デイライト

ついで作業ということで、デイライト取付も承りました。

ただの装飾品と思われる向きもあるようですが、夕暮れ時の対向車からの視認性は確実にアップしますし、日中でも、疲労等の原因で反応が鈍くなっているドライバーへのアピール効果は馬鹿になりません。

特に見た目の押出が弱い、淡色の軽自動車には好適といえそうです。 -

スカッフプレート&ステップライト

ライティング関係でもうひとつ。

足元に不安のあるお母様のために「電動オートステップ」をオプション装着なさってましたが、暗いときでも安心に乗り降りできるように、ライティングを施しました。

カーテシ連動で光るようになっており、リアドア開閉時のみ反応するようにしてあります。

-

作業後記

今回は軽自動車でもここまでやれますよ!という事例のご紹介でした。

・・・というのはあまりに雑なしめくくりで(笑)、今回の事例でお伝えしたいのは、デッキ、アンプ、スピーカーはあくまでも電気製品ですので、電源の安定化は無視できない、そしてこだわる価値のある、重要なテーマであるということです。

車のバッテリーは多くの車載機器に配電しつつ、必要に応じてオルタネーターから給電を受けて帳尻をあわせているので、その電圧は一定でなく、だいたい12ボルトから15ボルト位のレンジで変動しています。

車載機器全般において、電圧に一定の変動があることを前提として設計されてはいますので、ドラレコやレーダー、ETC、ナビなどにおいて、上記の幅での電圧の変動による有意な差はでません。

しかしながらオーディオ機器については、電圧変動変動が少ないほどアンプ内における信号処理の動作が安定し、また、最終的に音を発生させるスピーカーのモーター部(磁石とコイルのところ)の動作が正確になるという因果が実際にある以上、ハイファイを目指す上で全く無視できないテーマなわけです。

そしてその具体的な2大施策としては、今回の事例で御覧頂いたように、(1)キャパシタで一定の容量を設けることで短期的な変動の幅をおさえたり、(2)電圧の低下を瞬時に昇圧して安定化させる安定化電源装置によって損失回復の手立てをもつことが挙げられます。

電源のテーマは上級に向かうほど自然に光が当たってきますが、すべての車載機器の動作の正確性は電源の安定性に依存しますので、システムのグレードに関係ない重要性をもったテーマであると言えます。

目指すシステムのレベルとご予算に応じて、バランスの良い機器の選定をお手伝いいたします。

ご興味がお有りのお客様はどうぞお気軽にご相談ください♪

電話もお気軽に♪03-5913-8450です!

-