スバル レヴォーグ STI Sportのオーディオインストール事例

サウンドプロ自慢のインストール事例を御覧いただけるコーナーです。

豊富な写真と解説、関連の話題などもご覧いただけます。

当店ご利用前の作業レベルの評価や、施工プラン検討の材料としてご活用ください。

<事例No.657以前は税別表記です。円安の影響で大きく価格が変わっているものもあります。ご了承ください。>

登録日 2023/07/01-

事例No.783(お問い合わせの際にお伝えください)

model

スバル レヴォーグ STI Sport

system

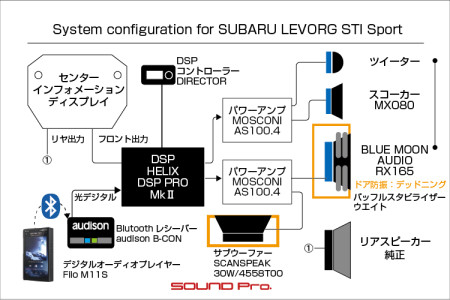

メインユニット:Fiio M11S

デッドニング:フロント、バッフル・スタビライザー・ウエイト

フロントスピーカー:BLUE MOON AUDIO RX165、MX080

リアスピーカー:純正

サブウーファー:SCANSPEAK 30W/4558T00

プロセッサー:HELIX DSP PRO Mk2、DIRECTOR、audison B-CON2

パワーアンプ:MOSCONI AS100.4

ケーブル:ACROLINK、N-SKILL、SoundQuality I

TVキャンセラー:BLITZ NAS15

レーダー探知機:YUPITERU Z1100

サブバッテリー:OPTIMA

セキュリティー:VIPER、IGLA

comment

カーオーディオイベント上位入賞車です!純正ヘッド/DAPの出力をアンプレスDSPに入力し、4chアンプ2台を使って、フロント3wayとサブウーファーを鳴らすシステムです。デッドニング増量とバッフル・スタビライザー・ウエイトの増量で、非常に堅牢なドアを持っています。

スバル・レヴォーグの事例ご紹介です。

レヴォーグはアベノミクスの入り口の2014年発売で、2020年に初のフルモデルチェンジを経て現在に至ります。

富士重工業復活の立役者であったレガシィを一回りコンパクト(全長/ホイールベースともに-100mm、全高-50mm)にした、富士重工業の伝統を感じさせる筋肉質なスポーツツアラーとしてデビューしました。

このクルマの発売時期こそ、インフレへの期待で景況感が好転し始めていましたが、開発された時期は、リーマンショックに端を発するデフレ経済のド真ん中の頃で、販売回復への期待も込めて並々ならぬ気合で開発されたものと思われます。その甲斐あって、レガシィのデビュー期を彷彿とさせる注目を集め、多くのスバリストの所有欲を満たす存在になりました。

昨年のフルモデルチェンジでは、より精悍なイメージを高めて登場してきました。

これだけ売れ筋で、スバルもお客さんも期待の大きいクルマということで、存在価値を高めるべく、入念に入念にスペックを磨き上げた形跡が感じられます。

エンジンやアイサイトの高性能化は当然のことでしょうが、開発陣全体の気迫が色濃く表れているのが、新デザインコンセプト「BOLDER」を採用したボディデザインの完成度の高さだと思います。

要所要所にエッジを効かせながらも、全体を旋回する流麗なラインが美しく、スバリストの皆さんに留まらず、好意的にとらえる方がほとんどじゃないかと思ってしまいます♪

今回ご紹介するのは、レヴォーグ・STI Sportです。

オーナー様はいわゆるスバリストで、長年楽しみ尽くしたインプレッサからの乗り換えで新車購入されました。

インプレッサ時代は幾度となくオーディオグレードアップをご用命頂き、当コーナーにも2度ご登場いただきました(1度目)(2度目)

今回のレヴォーグでは、インプレッサ時代に買い揃えたオーディオ機器をそっくり移設しつつ、オーディオコンテスト出場!を目指して、フロントを2way→3way化したり、バッフル・スタビライザー・ウエイトでスピーカーの稼働環境を改善したりとブラッシュアップを加えてインストールしました。

出来上がったシステムの概要は、純正ヘッドユニットの出力をアンプレスDSPに入力し、4chアンプ2枚を使ってフロント3wayとサブウーファーを鳴らす内容になりました。実質的なメインソースはFiioのDAPとし、それなりに時間をかけたDSPセッティングによって、いい感じに仕上がりました。

コンテストは2023年05月14日に開催されたのですが、準備の甲斐あって、2部門において上位入賞を果たすことができ、お客様もお喜びでしたv(^o^)v。

以下がコンポーネント紹介です。

上述のとおり、インプレッサからの載せ替えがメインですので、旧製品も含まれます。ご了承下さい。

◯ヘッドユニット

スバル独自のタテ型インフォメーションシステム「11.6インチセンターインフォメーションディスプレイ」です。

タブレットをタテにおいて眺めるような格好なので、縦方向の視線移動がしやすく、横幅も9インチクラスを超える寸法があるので、非常に見やすいです。

機能的にはApple CarPlayとAndroid Autoに対応し、現代の相場どおりの機能をそなえています。外部との接続はブルートゥースの無線通信に加えて、USB2つとAUXもひとつと、なかなか気が利いています。出力系については、フロント2way+リヤの4chアンプ形式です。

◯DSP・BTレシーバー

アンプレスDSPとしてHELIX DSP PRO Mk2(税込176,000円)、ブルートゥースレシーバーとして、audisonのB-CON2(税込33,000円)を使いました。

ヘッドユニットの4chフルレンジ出力のうち、フロント出力のみをDSPに入力し、後出のアンプに受け渡します。

B-CON2は、FiioのDAPのソースを高品位受信するために使いました。

本機は、BT受信したソースをアナログとデジタル(最大96khz/24bit)で出力できます。今回は光出力にてDSPに入力しています。

※本機はBTのみならず、光ケーブルによる入力(パススルー入力)にも対応しており、この場合は(最大196khz/24bit)での出力が可能になります。

◯アンプ

MOSCONI(モスコニ)のAS100.4(終売品)です。

モスコニはイタリアのオーディオ機器メーカーで、アンプの評価が非常に高いため、アンプ専業のように思われているフシもありますが、DSPとスピーカーも揃えているメーカーです。

AS100.4は型番から類推できるように、1chあたり100W×4chのアンプです。今回はこれを2台つかって、1台で高域のツイーターと中域のスコーカー、もう一台で低域のウーファー(ドアスピーカー)と、超低域のサブウーファーをまかなう方法を採っています。

周波数帯域、あるいは左右のチャンネルごとにアンプをわけるアプローチをチャンネルセパレーションや、単にマルチ化などと呼びます。同じ筐体内で高低差の大きい周波数を扱うと、相対的に低い帯域の信号が高い帯域の信号を乱す傾向があるため、分けて遮断すると、影響がなくなり、クリアになるという考え方です。

突き詰めると、各帯域ごとに1台というところまで到達してしまうわけですが、当然重くもなりますので、今回のように近い帯域でまとめて、合計2台というのは、実用性と音質のバランスがとれていて現実的だと思います。

◯スピーカー

当店人気のブルームーンオーディオの2wayモデルと、80ミリフルレンジの組み合わせです。

2wayはBLUE MOON AUDIOのフラッグシップであるRX165(税込198,000円)で、中音域担当の80ミリフルレンジはMX080(税込39,600円)です。

◯スピーカーインストール1

取り付けについては、ドアのウーファーはアウターバッフル形式で露出させて取り付け、堅牢なエンクロージャー形成を目指して、マシマシデッドニング(2枚重ね)で施工しました。

中高域側の2ユニットはAピラーに並べてインストールすることにしました。レヴォーグのフロントの標準オーディオは2wayなので、3way化を図る場合は、自ずとピラー埋込スタイルになります。

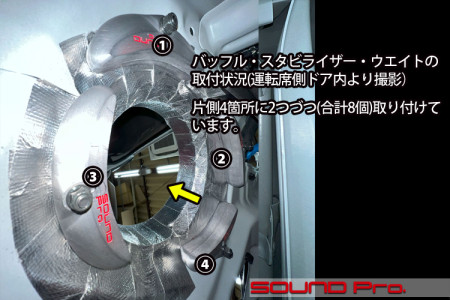

◯スピーカーインストール2

ドアスピーカーの稼働環境整備のために、当初の想定を微妙に上回る売れ行きを見せているバッフル・スタビライザー・ウエイトを取り付けました。

これはスピーカーバッフルの裏側(ドアの中)に取り付けるウエイトで、スピーカーの振動板が動作する際、その反動によってスピーカーバスケットが逆方向にブレて、振動板の振幅の一部が相殺されてしまう現象を防ぐことを目的としています。

一つ320グラム程度のウエイトを、スピーカーバッフルの固定ボルトに共締めし、スピーカー周辺の質量を増加させることで、振動板の動作により生じていた反動を吸収し、振動板の安定した動作を可能にします。

全帯域の基調を決める低音域の規律がキチッと整うことで、低域は伸び、中高音域のディテールがきれいに表現され、音場は広くなり、音像がクリアにまとまるといった目覚ましい効果が得られます。

今回はこれをダブル装着して、片側あたり2.4kgの重さを加えました。

これまでの傾向から、効果の見当はつけていたのですが、異様に低域が伸びるので、サブウーファーの仕事の半分以上を奪ってしまってるような印象を得ました。

以上を持って、レヴォーグのフルオーディオが組み上がりました♪

これだけの数・グレードのコンポーネントとなれば、その性能を引き出すためのインストール方法は、だいたい決まったパターンになるのですが、オーディオイベントへの出場!がさらなるモチベーションを生み、すばらしいパフォーマンスを実現することができました。

それでは施工の様子を御覧ください♪♪

-

フロントドア

それではドアの外観からスタートです。

今回は写真点数が多いので、歯切れよく進めていきたいと思います。

写真は施工前の状態です。

今回のウーファー(ドアスピーカー)はアウターバッフル形式で取り付けたので、外観が変わります。次へどうぞ♪ -

フロントドア(施工後)

施工後の状態です。

アウターバッフルにて施工しました。

もともとのスピーカーグリル部分の外周をトレースするようにアウターバッフルを形成しています。

新設したアウターバッフルの外周とほどよい余白をとった位置にスピーカーがついているので、自然、というか違和感がないと思いますが、純正スピーカーがついている位置から、そのまま立ち上げてしまうと、もっと上方にシフトした位置に顔を出してしまい、アウターバッフルの外周からハミだしてしまいます。

従って、出来上がり想定の位置から逆算して、スピーカーホールの位置を調整するというプロショップ的なテクが必要になるのです。

ご紹介の順序が逆になりましたが、写真のスピーカーの振動板のあたりがブルーに見えるのがおわかりでしょうか?

ダイキャストのスピーカーグリルとスピーカーフランジ部分との間に、RGBのLEDライティングを仕込んであります。

-

アウターバッフル用ベース制作

ドアのインナーパネルのスピーカーホール部分に直接触れるベースボードの写真です。

スピーカーホールは楕円形をしており、純正スピーカーは、楕円形のスピーカーブラケットに円形の振動板が組み込まれた格好をしています。

こういった楕円穴のホールでスピーカー交換をする場合、楕円形のベースボードを作り、その上にリング状の材料を重ねて、スピーカーと取り付ける手順になります。

今回は上述の通り、スピーカーの位置をシフトさせますので、リングが楕円の中心からズレています。ズレ、というか、はみ出しちゃってますね(笑)

向かって右側のボードが運転席側のドア用です。(上下逆になってます(汗))

そして左側のボードが助手席側です。(表裏が逆になっています)

いずれも、スピーカーの位置(リングの位置)が、楕円の中心から大きくシフトしているのがわかると思います。

あと、じーっと見ないとわかりにくいかもですが、裏返しになっている左側の穴は、テーパー形状に大きく削り込んであります。

(標準の位置でスピーカーを差し替える)インナーバッフル形式であっても、スピーカーの背圧を逃がすために、筒部分の内側はテーパー形状に加工しますが、筒の長さが長くなるアウターバッフル形式であればなおのこと、円滑な背圧処理のためのテーパー処理が重要になります。 -

オフセット分切り取り

スピーカーホール形状の調整の様子です。

上述のとおり、スピーカーの位置が楕円の中心からズレますので、その分、鉄板をカットして調整します。

ご賢察のとおり、マジックで描いた線の内側が切除部分ですね。カット後はタッチアップペイントで防錆処理します。

-

バッフル・スタビライザー・ウエイト ダブル!

スピーカーホールを裏側から見たところです。

今回は、スタビライザーウエイトの効能の地平線の向こう側を眺めるべく、倍の数量のダブル装着を試みました。

このクルマの場合、4本のボルトでバッフルを止めるので、通常なら片側4個装着で合計約1.3kgのところ、倍の2.6kgになりました。

冒頭でも触れました通り、想定通り、スピーカーの位置が安定して、振動板のストロークの軸が安定し、低音域が驚異的に伸びた感じがしました。

低域が伸びるということは、単に低音がよく聞こえるというだけではなく、その分、倍音効果によって高音域の厚みが増すということであり、音場がより大きく、広くなるということを意味します。

従来のカーオーディオの常識をかるく塗り替えてしまうようなハイファイ感。下手に高いスピーカーを選ぶより、このウエイトをつけるほうがコスパがいいかもしれませんです。(ドア防振は前提です!) -

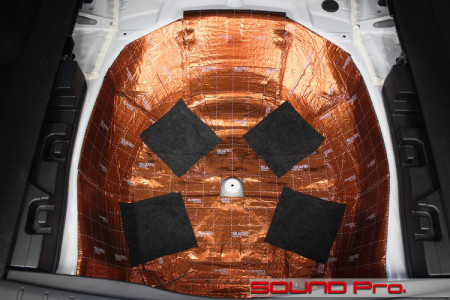

デッドニング

内外のデッドニングがすんだところです。

アウターパネルには、短冊状にカットした防振材を配置し、インナーパネル側はご覧の通りの全面貼りです。

インナーパネル側の防振材はマシマシの2枚重ねで貼ってあります。

2枚重ねはやり過ぎな感じがする方がいらっしゃると思いますが、ホントにスピーカーの特性を引き出してやろうと思った場合、原則として、エンクロージャーは膨張も収縮もしない、硬い箱であることが理想ですので、決してやり過ぎではありません。

当店の防振メニューとして、(1)出力の低い内蔵アンプ向けには制振力のマイルドなドアチューニング、(2)出力の大きな外部アンプ向けには制振力が強いデッドニングと、おおきく2つを設定しておりますが、制振力がマイルド=箱の堅牢度も中程度な(1)については、ドア防振の基本的な効能は発揮させつつも、ある程度、ドアの共振も味方につけて音の広がりを演出することで、アンプの出力不足を補うようなバランスを目指しています。

これに対して、アンプの駆動力が強く、スピーカーの振動板を思いのままにドライブできる場合は、(2)のアプローチで得られる「ガチンコ箱」でいてくれたほうが、スピーカーの実力(特性)が十分に活かせていいわけです。

今回の施工は、(2)の考え方をもっと突き詰めて、固くて重い箱に仕上げてある。と捉えていただければ良いと思います。

たとえ手軽なブックシェルフ型のスピーカーであっても、●出力が低くても柔らかでペラペラの箱のスピーカーは存在しないし、●情報量の多いスピーカーは例外なくズッシリ重い。という2点は、事実として認識していただきたいと思います。

-

ピラー加工

Aピラーの様子です。

ここには、高域担当のツイーターと、中音域担当のスコーカーを配置してあります。

埋め込み加工に伴って、円形に穴を開けたり、周囲を盛り上げたりと言った造形を行うので、一定の起伏・凹凸ができます。

この起伏の差が少ないときには、一枚物の素材である合成皮革でおおって仕上げることができますが、今回のケースくらいに差が大きくなってくると、塗膜の厚い塗装か、繊維状の細かい素材を静電気をつかって付着させるフロッキング塗装で仕上げることになります。(複数の合皮を縫い合わせる手の込んだ方法もあるが高額)

今回はグレー系のフロッキング塗装で仕上げました。

-

ラゲッジルーム(荷物積載モード)

次はラゲッジルームに移動します。

ラゲッジのフロア下収納部には、DSP・アンプ・サブウーファー・といった大物を収めています。

写真は、荷物を積めるように標準のフロアボードを被せた状態です。

次のカットでご紹介しているように、フロアのすぐ下にサブウーファーが潜んでおりますが、平時の使い勝手を損ねないように、音のヌケをよくするような穴あけ加工は施していません。普段はこの状態でリスニングできるように調整しています。

-

ラゲッジルーム(ボード取り外し)

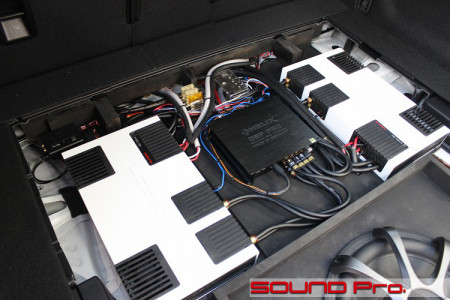

フロアボードOPEN!の状態です。

荷室の床下には、オーディオの心臓部がすべて収まっています。

STIといえば、ピンクなのですが、ピンクにしてしまうとほんわかしてしまうので、赤のアルカンタラ調生地(東レ・ウルトラスエード)にしました。

-

荷室スペース下(施工前)

時計を戻してメイキングプロセスを説明します。

まず施工前です。

蓋を開けると、奥に工具が収まる樹脂トレイがあります。

スペアタイヤはパンク修復キットによって代替されるため、大きなスペースが遊んでいます。

-

ウーファーボックス、システムラック製作

サブウーファーの容積を最優先に箱を設計して、余分でアンプとDSPとサブウーファーのスペースを設けました。

工具の収納部分は撤去することになりましたが、厚手のきんちゃく袋を用意して、ボックスの周囲のスペースに分散して収納する方法で補いました。

-

システムレイアウト全景

サブウーファーの奥のボード上のレイアウト状況です。

HELIXのアンプレスDSPをセンターに置き、両サイドにモスコニのアンプを配置しました。

左側のアンプの上には、audisonのブルートゥースレシーバーのB-CON2、DSPの上にはヒューズホルダが詰め込んであります。

-

サブバッテリー

前カットのDSPが載っているボードを外すと、サブバッテリーが顔を出します。

以前のシステムで活躍していたkinetik HC1800 REVは、およそ6年間もの歳月を耐えてくれましたが、この度、OPTIMAのイエロートップへバトンタッチすることになりました。

-

DSPコントローラー

フロントに戻って、DSPコントローラーの設置状況をご覧いただきます。

プリセットメモリーの呼び出し、入力の切り替え、外部入力機器のボリューム操作をするDSPコントローラーは、大いに悩んだ結果、この場所に決まりました。

昔の車は平面と四角で構成されていたので、どうおいてもなんとなく馴染んでましたが、今はCADでかっこよくデザインした造形がそのまま製品になってしまうので、単純な形状の後付け製品が馴染みにくくなりました

苦労したと言っても、チョイ外向きになっており、100点満点とはいきませんが、コストは低く抑えられているので、これはこれでアリだと思います。

-

DAP用ステー制作

CARMATEから発売されている、レヴォーグ専用ドリンクホルダー(NZ823)を使用して、DAP(FiioのM11S)ホルダーを作りました。

ドリンクホルダー部分を撤去して、SCOSCHE MAGNETIC DASH MOUNTを取付できるように加工しました。

マグネットタイプなので、着脱が楽ちんです。

-

レーダー探知機

レーダー探知機の設置状況です。

発売されたばかりのワンボディレーダー探知機のYUPITERU Z1100をフロントガラス上部に設置しました。

ぐっと奥まった位置に配置して、アイサイトのカメラ部の出っ張りと肩を並べるくらいの高さに収まったので、サンバイザーにも干渉しません。我ながら、ニンマリです。

-

イルミネーションスイッチ

最後はイルミネーションスイッチです。

増設したイルミネーションは、任意でOFFにすることができるようにしてほしいと要望がありましたので、スイッチを増設しました。

上は納車時からついているスイッチで、今回増設したのは下です。

ONにしておくと、イルミネーションおよびカーテシ連動点灯で、OFFで常時消灯です。 -

作業後記

今回はレヴォーグSTI Sportのフルオーディオ・インストール事例をご覧いただきました。

コンポーネントの大半は、前車からの移設によって構成されていますので、旧製品も含まれていましたが、もともとが一定の品質を有する製品ですので、動作には全く問題なく、きちんとインストールすることで期待通りのパフォーマンスを発揮してくれました。

カーオーディオの楽しみ方は人それぞれ。自分の気に入る音を、一人静かに楽しむのもいいですし、こういったコンテスト系イベントに参加して、評価したりされたりといった交流を図る楽しみ方もあります。

当店のお客様の中には、定期的なイベント参加を楽しみにされている方もいらっしゃいます。こういう行事に興味をお持ちの方がいらっしゃいましたら、どうぞお気軽にお声掛け下さい♪

メールフォームはこちらです♪♪

直接のお電話もお気軽に♪03-5913-8450です!