MINI クロスオーバー のオーディオインストール事例

サウンドプロ自慢のインストール事例を御覧いただけるコーナーです。

豊富な写真と解説、関連の話題などもご覧いただけます。

当店ご利用前の作業レベルの評価や、施工プラン検討の材料としてご活用ください。

<事例No.657以前は税別表記です。円安の影響で大きく価格が変わっているものもあります。ご了承ください。>

MINI・クロスオーバーの事例紹介です。

現在のMINI は、英国の伝説的な小型車「ROVER mini」を起源とし、BMW傘下に入ったことで「MINI」という新たなブランドとして2001年に再デビューしました。従来のミニのデザイン哲学を継承しつつ、現代的な技術と安全性を兼ね備えたこのMINIは、瞬く間に世界中で人気を博しました。初代モデルは3ドアハッチバック(R50)とコンバーチブル(R52)の2タイプでスタートし、MINIブランドとしての確固たる基盤を築きました。

2007年には第2世代が登場し、ラインアップが大幅に拡大しました。この世代ではクラブマン(R55)やカブリオレ(R57)、さらにクロスオーバーSUVである「カントリーマン(日本名クロスオーバー)」(R60)が加わり、MINIの多様性が大幅に広がりました。

特にクロスオーバーは、MINIらしい遊び心を持ちながらも広いキャビンと実用性を備えたモデルとして、家族やアウトドア志向のユーザーに受け入れられることとなりました。

その後、第3世代、第4世代と歴史を重ね、最新世代のクロスオーバーはEVモデルも展開し、環境性能に配慮した設計が特徴です。さらに、最新技術を駆使したインフォテインメントシステムや運転支援機能も充実しており、伝統と革新を融合させた存在として進化を続けています。

今回お迎えするのは、第3世代のクロスオーバー(F60)のクーパーS ALL4です。

音質アップをご希望とのことでネット検索され、当店を見つけていただいてご連絡いただきました。

標準オーディオのMINIは、フロント2way+リヤスピーカーの計6スピーカーですので、数としては一応の水準を満たしているのですが、フロントの構成が、ドアの大径ウーファー+セパレートツイーターという一般的なレイアウトではなく、小径ドアスピーカー+フロア埋め込みウーファーと、比較的中音域から低音域に偏重した構成になっているため、シャープな高音域の描画は不得意です。

今回は、高域をよりシャープにするのと、低音域のベースも整えて、音場にメリハリをつけることを目的にプランしました。

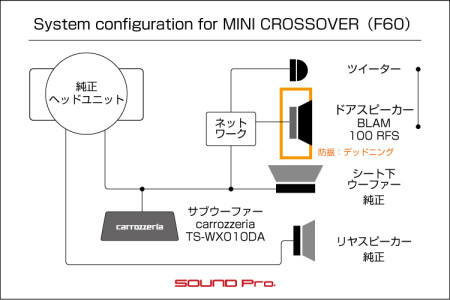

内容としては、10cmドアスピーカーをツイーター+10cmユニットの2wayキットに入れ替えて、シート下の純正フルレンジスピーカーを加えて「準3way」化し、さらに小型パワードサブウーファーを追加して最低域を補強するプランです。

以下、コンポーネント紹介です。

〇ヘッドユニット

AppleCarplay対応のディスプレイオーディオです。

ダッシュボード中央にビルトインされた、MINI伝統の円形センターディスプレイ形式をとっているので、インテリアへの馴染みはピカイチで、どうしても「取って付けたような」感覚が否めない、昨今の立ち上げ型純正ディスプレイとは一線を画しています。

純正オーディオでは、フロントリヤの4ch出力で、フロント出力はドアとフロアの2ユニット(どちらもフルレンジ)に分岐し、リヤはそのまま一つのフルレンジユニットを鳴らす格好です。

今回のシステムでは、純正のフロント出力線に、2wayスピーカーに付属しているネットワークを介在させて、ツイーターと10センチスピーカーを鳴らすように結線します。

また、上記と同様に、フロント出力線の途中からパワードサブウーファー向けの出力も取り出しています。

〇スピーカー

フレンチブランドBLAMの100 RFS(税込24,200円)を起用しました。

BLAMは、2013年に創業したフランスのメーカーです。FOCAL出身の技術者の方が興した会社ということで、発足当初から顔のはっきりした製品を連発しており、気づけばFOCALを食いそうなくらいの迫力と存在感を発揮するブランドに育ちました。

製品グレードは、◯フラッグシップのSignatureシリーズ、◯ミドルクラスのLIVEシリーズ、◯ベースグレードのRELAXシリーズの3グレードで展開しており、今回お選びいただいた100 RFS は、ベースグレードのRELAXシリーズに属する製品です。

インストールに当たっては、10センチウーファーをMDFでカスタム制作したバッフルを介して取り付け、ドア防振は制振力が強いデッドニンググレードで施工することで、スピーカーの稼働条件の改善と、外来ノイズに対する遮音性の向上を図っています。

〇パワードサブウーファー

カロッツェリアのTS-WX010A(オープン価格)を使いました。

これは、クロスポイント以下の低音域を全体的に受け持つような従来のパワードサブウーファーとは異なり、100Hz近辺の周波数をピークとした、ウーファー(フロアスピーカー)寄りの低域を補強することで、アタック感・ビート感を演出するという新発想の製品です。

メーカー推奨の設置場所である、くぼんだ形をしている助手席の足元に設置して鳴らすことで、ホーン効果による音の広がりを狙っているのがミソで、230 mm (W) × 70 mm (H) × 116 mm (D)と小ぶりなボディへの期待値を超える驚きをもたらしてくれます。

今回は比較的空間が広い、助手席の下に設置することとしました。

以上をもって、MINIのサウンドアップが完了しました。

シート下のウーファーは純正のままなので、応答の点で改善の余地はあるものの、中高域側の2ユニットの表現力アップと、低音域のビート感の向上、そして外来ノイズの大幅低減によって、聴感がかなりアップしました。

予算的には、2wayスピーカーとサブウーファー、デッドニング施工と工賃を入れて税込158,235円でした。

それでは施工の様子をどうぞごらんください♪

-

ドアトリム取り外し

通常、ドアの外観のご紹介から始めるのですが、撮影を忘れました。。

大変申し訳ありません。

ドアトリムを外すと、サービスホールは欧州車特有のスポンジシートで覆われています。

雨水の侵入を防ぎ、かつ外来ノイズを抑える手段として、多くの欧州メーカーが採用している方法です。

ドア防振を施工する場合はきれいサッパリ取り除くことになります。

ハイレンジスピーカーは、若干上向きに向いて設置されていますね。好ましいことです。

それに加えて、ドアスピーカーが中段−上段の位置にあって、ツイーターと比較的近い位置関係になるのは、音源が近くなってまとまりが良くなるので、オーディオ的に非常に好ましいです。

-

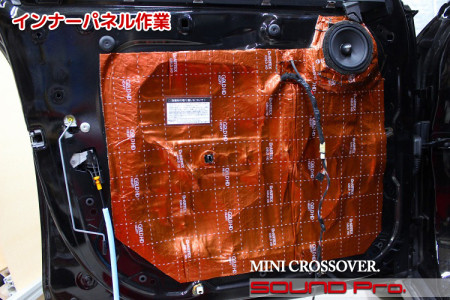

インナーパネル作業

インナーパネル側の作業が終わったところです。

アウターパネルへの防振材の施工を終えた後、インナーパネル上段にBLAM 100 RFSの10cmウーファーをオリジナルのバッフルで取り付け、全面を防振材で覆います。

今回のBLAMのウーファーには、立派なフェーズプラグがついていて、見るからに音の直進性が高そうです。

もともとのスピーカーの設置もすこし上向きに設定されているため、リスナーの頭方向に放出されることになり、より良い効果が期待できそうです。

-

ツイーター設置

ツイーターの設置状況です。

冒頭でご説明したように、標準オーディオはツイーターレスですが、プレミアムオーディオのハーマンカードンのシステムの場合、ドアミラーの裏にツイーターがついてきます。

今回のように、標準オーディオにツイーターを追加する場合、ハーマン用のツイーターカバーを部品として調達することで、あたかもハーマンのオーディオを選択したかのような外観に仕上げることができますので、これは第一選択肢としてお勧めです。

しかしながら、先々のステップアッププランとして、Aピラーへのツイーター埋め込みもアリかな・・と考えていらっしゃる場合は別です。

別途調達したツイーターカバーは無駄になってしまいますし、裏側の配線の工事も同じく無駄になってしまいます。

その点で、今回のようにダッシュ側で鳴らすような方法を選択しておけば、当然ながらツイーターカバーの調達費はいりませんし、先々の配線工事のやり直しも不要です。

また、正直な話、ツイーターの設置位置としては、リスナーの真横になるミラー裏より、Aピラーの根本やダッシュボードの奥の方が、距離がとれて、一定のボリュームで鳴らせる分、音響面でのアドバンテージもあります。

とは言え、ご覧のように見た目は純正と変わるのは事実です。この点をどう考えるかによって評価が変わってきますが、実を優先したい方にはお勧めの考え方です。

-

パワードサブウーファー設置

サブウーファーは助手席下に設置しました。

配線は、フロア埋め込み式になっているウーファー付近から、フロント2way用のネットワークに入力する配線を取り出す際に、いっしょに取り出しておきました。なお、サブウーファー内でモノラル信号を合成できるように、左右のステレオ信号を入れてやる必要があるため、この取り出しは運転席側/助手席側の両方から同じように行っています。

冒頭でもふれましたとおり、この製品は助手席側のフットスペースの奥への取り付けを推奨されており、フットスペースのくぼみによるホーン効果によって、音の増幅と拡がりを狙っている側面がありますが、相対的にこもった環境である助手席下であっても、性能が抑えられているような感じはありませんでした。とはいえ、今回のように、ある程度ヌケのよい造りであるほうがベターな気はします。

-

作業後記

今回はMINIクロスオーバーのリーズナブルなサウンドアップ事例をご紹介しました。

標準オーディオには含まれていないツイーターを付加し、中音域をつかさどるスコーカーを交換し、パワードサブウーファーで低音域を補強することで、メリハリのある、輪郭のはっきりした音に生まれ変わらせることが出来ました。

本文中でふれましたように、MINIの標準オーディオはフロント2way+リヤの6スピーカーで、ハーマンカードン仕様だとツイーターとセンタースピーカーがついて9スピーカーになるという構成です。

標準オーディオ車に対してオーディオ改善を考える場合、以下のようなプランあるいは要素が考えられます。

(1)スピーカー交換によるフロント3way化-その1

今回のパターンです。フロアのウーファーはフルレンジで鳴ってますので、厳密には3wayではないのですが、便宜上こういう呼び方にします。

ドアスピーカーを10センチユニット+セパレートツイーターのセットに置き換えて、中高域をはっきりさせることができます。出来る限りデッドニングも行いたいところです。

(2)スピーカー交換によるフロント3way化-その2

上記の(1)に対して、フロアのスピーカーも交換して、全体の表現力を向上させます。

一般的に、中高音域ユニットを交換すると、中高域がはっきりするというような説明がされますし、それはそれで正解です。しかしながら、低音域のユニットの性能が引き続きイマイチで、動きが緩慢だと、その波動で車内の基調が支配されてしまうので、相対的にエネルギーの低い中高域は影響を受け、音の焦点がボケてしまいます。あるいは、シャープになりきれません。そういった観点から、全ユニットの足並みを揃えるために、低音域のユニットの性能を上げることにリソースを割く価値があるのです。

(3)サブウーファー投入による低音域補強

この必要性は、上記(2)の考え方を拡張して考えていただければお分かりになると思います。

いちばん低い帯域のリズムがきちっと刻めると、上の帯域のキメがそろいます。より低ーーい音が出せると、高音域の伸びもよくなります。サブウーファーはお金をかける価値があるところです。

(4)DSP投入による音像の調整

やはりこれで決まりですね。

DSPの機能をおさらいしますと、以下の3つになります。

(a)室内にあるユニットを鳴らす周波数帯域を全て制御し、ユニット間のオーバーラップを排除します。

(b)全ユニットからリスナーの耳に届く音のタイミングを揃えます。

(c)室内のでこぼこの影響で、大きく聞こえる帯域を下げ、低く聞こえる帯域を上げるように補正して、フラットに聞こえるようにします。

これらをやると、人生経験豊かな落ち着いた大人の方でも、車の中で聴いたことのない音に気が動転するようです。

右目と左目の視力にかなり差があっても、脳内で補正して一つの像として解釈するように、まちまちのボリュームで乱反射して届く車内の音についても、ある程度処理をしてるんだろうと思います。DSPを入れると、その「脳内補正」前の段階でピシッとそろって届けられるので、衝撃が走るんだと思います。

◆

この他にも、ケーブルの入れ替えによる損失逓減や、電源レギュレーターによる電圧の平準化など、ハイファイ目線でやれることはたくさんありますが、スピーカー入れ替えとデッドニング+DSP+サブウーファーといったところをひとまずのゴールと考えていただくのが適当だと思います。

お客様のご希望とご予算に応じて、できるだけご満足いただけるプランを提案させていただきますので、どうぞお気軽にご相談ください。

メールフォームはこちらです♪♪

直接のお電話もお気軽に♪03-5913-8450です!

フロントスピーカーを3way化し、パワードサブウーファーで低音域を補強したシステムです。

デッドニングもしっかりやって、スピーカー稼働条件の向上と外来ノイズに対する遮音性の向上を図っています。

-