BMW ALPINA B10 3.2のオーディオインストール事例

サウンドプロ自慢のインストール事例を御覧いただけるコーナーです。

豊富な写真と解説、関連の話題などもご覧いただけます。

当店ご利用前の作業レベルの評価や、施工プラン検討の材料としてご活用ください。

<事例No.657以前は税別表記です。円安の影響で大きく価格が変わっているものもあります。ご了承ください。>

登録日 2023/01/28-

事例No.761(お問い合わせの際にお伝えください)

model

BMW ALPINA B10 3.2

system

メインユニット:純正

デッドニング:フロント

フロントスピーカー:eiju EF-130(13cm)、ツイーター

リアスピーカー:純正

サブウーファー:eiju EF-160W(16cm)、JBL GTO

プロセッサーアンプ:DSP610AB

ケーブル:SoundQuality I EXC-SP-C4S6comment

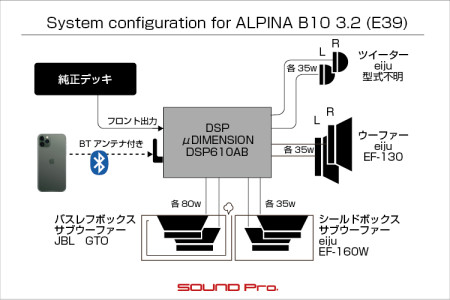

純正デッキの出力をDSPアンプに入れて、フロント2wayとスペシャル・ハイブリッド・サブウーファーを駆動するシステムです。

高評価を集めるAB級動作アンプ内蔵のDSPがいい仕事をしてくれてます。

お客様から感想のメールをいただきました。

(個人/団体名、必要に応じて商品名は伏せさせていただいております。)

この度は大変お世話になりありがとうございました。

また作業の画像をお送り頂き重ねて御礼申し上げます。

音がきちんと出ていた数年前の記憶から比べれば全く別世界の音でした。

同じ曲なのに出てくる音の情報量が大きく異なりこんな音が入っていたんだと感心するばかりです。

ボリュームを上げてうるさい感じにはならないようですし、長時間でも聴き疲れしないような印象です。

今回の古い車に持込スピーカーやオーディオ周りの内装ノーマル等面倒な事へお応え頂き本当に助かりました。

改めて御礼申し上げます。

また古い車で何かのプラスになるのかわかりませんが、ギャラリーについてはお任せ致しますのでよろしくおねがい致します。

BMW・アルピナB10 3.2の事例紹介です。

アルピナというブランド(会社名)は、輸入車好きならもちろんのこと、ちょっと車は好き。程度の方でも耳にしたことがあると思います。

同社は、ポルシェ・フォルクスワーゲンと並ぶドイツ車の雄、BMWを専門に扱うチューナーで、設立は1965年(昭和40年)です。

同社が手掛けた車は、B3、D3といったローマ字一文字と数字でモデル名が付番され、2000年代初頭までは、その後に「0.0」と小数点以下1桁を含む排気量を示す数字が付ける様式をとっていました。昨今では、排気量を示す数字はなく、BITURBOといった装備名を付すパターンに変わっています。

ローマ字の意図するところは、Bがスポーツモデルで、DはBに比べてマイルドなスポーティーカーくらいの位置づけのようです。その後の数字は2から12までに分布してるようですが、付番のルールはイマイチわかりません。

前置きはこの辺で終えたいと思いますが、アルピナは、(1)もともとタイプライターを製造する、バイエルン州の事務機器メーカーだった点と、いつから始めたか定かではありませんが、(2)ワインの製造販売も手掛けている点は、トリビア(死語)として押さえておきたいと思います。

今回ご紹介するのは、B10 3.2の事例です。

B10は、BMWの5シリーズのうち、1996年から2003年に渡って製造されたE39型をベースとして開発された車両で、2800ccの528iベースが「B10 3.2」あるいは「B10 3.3」、4400ccの540iベースが「B10 V8」と命名されています。

今回のは528iベースのB10 3.2。5シリーズのボディなのに5速マニュアル!めちゃ盛り上がります♪

オーナー様は、中古でご購入後、しばらくお乗りになられていたようですが、フロントスピーカーの片方が鳴らなくなったので、早々になんとかしたいとお思いになられたものの、出来ることなら、以前の愛車から外しておいた馴染みのあるスピーカーを使いたいと思い、インストールしてくれそうな店を探していらっしゃったそうです。

当店にご連絡いただき、早速システム構成の確認と、音が出ない原因探しをさせていただきました。

【もともとのシステム構成】

・純正フロント3wayのうち、ツイーターとウーファーがJBL製ユニット(GTO)に交換されていた。(中域のスコーカーは結線されておらず)

・その他のセンタースピーカーとリヤスピーカーは変更なくそのまま。

【トラブルシュート】

・純正デッキは問題ない様子。

・スピーカー結線、接触も問題なさげ。

・純正セパレートアンプの出力が片方出てませんでした!

以上を踏まえて、プラン考察です。

純正アンプの修理も可能ですが、最善でも純正の性能を回復できるだけにしては、満足度の算定ができないくらいの予算がかかるのはわかりきっているのでパスです。

BMWらしい、バウハウスな質感をたたえた純正デッキの立場は尊重しつつ、コスパ重視でいこうということで、以下のようにプランしました。

・純正デッキのスピーカー出力信号(フロント)を10chDSPに入力。

・フロントについていたJBLの2wayをお持ち込みのeiju(エイジュ)製13センチユニットに交換。

・フロントについていたJBLツイーターもeiju(エイジュ)製ユニットに交換。

・フロントから外したJBLのウーファー2台と、別途お持ち込みのeiju製16センチユニットの計4台を使ってサブウーファー(ボックス)を作る。

・10chDSPによって、フロント2way(4ch割当)とサブウーファー(4ch割当)をマルチ運用!

という事になりました。

当コーナーの通常の紙面構成では、各コンポーネント紹介をさせていただくところですが、今回の使用コンポーネントのうち、スピーカー群はすべて型落ち製品ですので、DSPアンプだけご紹介したいと思います。

◯DSPアンプ

μDIMENSION(ミューディメンション)のDSP610AB(税込132,000円)を使いました。

μDIMENSIONは、ロックフォードフォスゲイトやグラウンド・ゼロといった海外有名ブランドの代理店として知られるイース・コーポレーションが展開する独自ブランドです。

現状ではパワードサブウーファー(2種)と、DSPアンプ(2種)が2トップで、今回のDSPアンプは今年(2022年)の8月に出たばかりの新製品です。

DSPアンプのスペックを語る時、(1)プロセシングできるチャンネル数、(2)内蔵アンプのチャンネル数がきて、(3)プロセッサのブランドと処理速度、(4)D/A A/Dコンバータのブランド、(5)入力系統のバリエーション(6)プリアウトのバリエーションといったところが注目されます。

今回のDSP610ABを見てみると、10chまでプロセシングできて、10chのアンプを内蔵しています。

これだとフロント3wayとリヤ、センタースピーカーも鳴らして、プリアウトでパワードサブウーファーまで鳴らせるので、殆どのユーザーのニーズを満たせそうです。

さらに目を引くのはアンプで、小型DSPやアンプで一般的なD級動作ではなく、音質的なアドバンテージが高いとされているAB級動作のアンプを備えています。定格出力は(1-8chまでの8ch):35W×8(4Ω)50W×8(2Ω)/(9-10chまでの2ch): 80W×2(4Ω)120W×2(2Ω)240W×1(4Ωブリッジ)です。

入力についても、ハイレベル6ch/ローレベル2ch入力に加えて、光ケーブルと、同軸ケーブルで入れられる他、ブルートゥース受信にも標準で対応しています(別パーツ購入必要なし!)

今回はフロント2wayの各チャンネルに4ch、特性サブウーファーの4ユニットに対してもこれまた4chと、合計8ch分のアンプを割当てました。

上記を持って、車っぽさを色濃くのこしたE39型アルピナのサウンドアップが叶いました。

DSP調整による、フロント2wayマルチの音のレベルの高さはもちろんのこと、小気味好いスピード感&フロアを包み込む深い伸びの両面を満たす、シールド&バスレフのハイブリッド・サブウーファーの効果も相まって、単なる持ち込みユニット再利用によるコスト低減を大きく超える満足感をご提供できたと思っています。

それでは施工の様子をどうぞご覧になってください。

-

フロントドア

それではフロントドアの外観チェックからです。

専用ファブリックの織柄がいい感じ♪

さらにAIRBAGの文字は刺繍です。ミシンを使ってるにしても、人間が関わってるぬくもりが感じられる気がします。

スピーカレイアウトは、ミラー裏にツイーター、ドア上部の送風口の手前にスコーカー、ひざの辺りにウーファーという構成になっています。

純正アンプからの出力は、(1)ツイーターとスコーカーが1系統(1ch)でつながっていて、(2)ドアウーファーに別途1系統が割り当てられています。

冒頭で触れましたように、純正ケーブルを活用して、社外(JBL)の2wayに交換されていたわけですが、(1)のライン上にツイーターとスコーカーの両方がつながったままだと具合が悪いので、スコーカーをキャンセルして、ツイーターのみ鳴らしていたものと思われます。

今回は、フロント2way(4ch)ならびにサブウーファーの4chの全てにおいて、新規にケーブルを引き直して、音質アップ(伝送ロス低減)を目指します! -

ドアトリム取り外し

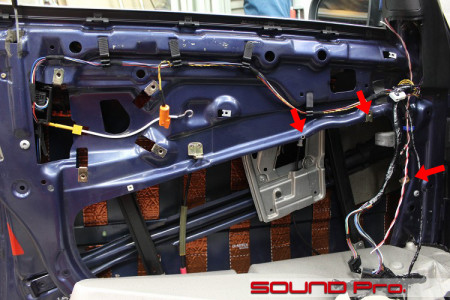

ドアトリムを外した状態です。

目的を最小限の手間で終わらせるべく、ベリベリっとやった感じですね(笑)

もうちょっときれいにやらんかなぁ〜。とつぶやいてしまったのは内緒です。

純正だと、たしか13cmのスピーカーがドア内装に設置されているのですが、この車が市場の真ん中にいた頃は、アルパインからバッフルが発売されていました。

ググってみたら、発見しました。これですね。

BMW 5シリーズ(E39)用アルパインインナーバッフル KTX-B171B

往時は、このバッフルを使用せずに、プロショップオリジナルで制作していたのが懐かしいです。

国産17cmまでのサイズのスピーカーまででしたら、問題なく取り付けが出来ます。

もちろん今でも当時の型を保管している(!)ので、同じようなものを作ることができます。

左に見える黒いのはエアバックのインフレーターです。最近の軍の装備品のような物々しいのに比べると穏やか&コンパクトですが、当然、取り扱い注意ですね。

-

アウターパネル作業

アウターパネルの作業が終わったところです。

配線引き込みとアウターパネルの防振のために、スポンジシートをはぐった状態です。

スポンジシートは大概、全部剥がしてしまいますが、このクルマの場合、単なる平面のシートではなくて凹凸のある立体成型になっているので、あとでインナーパネル側の防振材を貼る際のガイドラインとして活用すべく、また元に戻す想定で「はぐった」状態でぶらぶらさせています。

スピーカーの土台となるバッフルは、3点止めです。ボルト穴は赤矢印で示した3点なので、左下は相対的にブレに弱い構造になっています。

今回はもともとついていたアルパインバッフルを活用しますけども、カスタム製作する場合は、カタチと素材の厚みを調整して、全体的な強度を向上させます。

-

バッフル取り付け

インナーパネル側の防振に移る直前の様子です。

バッフルを戻して、ベロンと垂らしていた下半分のスポンジシートを戻します。

バッフルから

この場所はポケットになっており、形状を防振材で作るのは窓ガラスとの干渉があるとガラスにブチルが付着してしまったりするので、スポンジを最大限利用します。

ただ、スポンジはあくまでも「骨」であって、防振材が完全にスポンジの外周の内側に留まってしまっては、超カンタンに剥がれてきてしまうので、スポンジの外側でできる限りトリミングして小さくし、かつ、シートとインナーパネル(スピーカーホールの周囲)が密着するように、新たにブチルゴムをモリモリして、ビターっとくっつけました。(バッフルの周囲も同様に)

-

インナーパネル作業

インナーパネル側の防振が終わったところです。

上述のスポンジシートのエリアを完全に上回り、かつ、インナーパネルのいっぱいいっぱいまで貼り尽くしています。

前カットで触れたように、スポンジ部分はポケットの背面にあたるため、スポンジシートで表現されていた凹凸を丁寧にトレースする必要があります。

ベターッと一枚で全面を覆ってから、要所を凹ませるなんて横着なやり方で済むのなら楽ですが、こういう材料はそこまで伸びませんので、かなり細かく切り分けながら面づくりしています。(できれば拡大して見てやってください。インストーラーの江口くんの苦労が報われます♪)

芸術的な防振作業が終わったら、エアバッグのインフレーターを戻してスピーカーを取り付けます。

なお、アルパインバッフルは16-17センチ用なので、eijuの13センチをつけるために、「小径変換バッフル」を作って調整しています。 -

ツイーター装着前

ツイーター取り付け前の工法検討中のひとコマです。

手に持っているのが取り付け予定のeijuのツイーターです。

ツイーターグリルの中には、JBLのユニットが収まっています。

純正のツイーターは、ある程度角度(仰角)が付いて固定されているので、eijuのツイーターが干渉なく取付できそうか、イメージを膨らませます。(なんとかなりそうだな。という見込みがあって受注してはいます。)

-

ツイーター装着後

うまく収まりました。

前カットで御覧頂いたようにツイーターのフランジ(丸い円盤)が大きいのですが、厚みが無いので、ツイーターグリル内の固定用爪などの干渉物を切り落としすことで、なんとかクリアランスを確保しました。

写真だと、グリル内の様子が全くわかりませんが、ツイーターユニットがちょうどコチラに向く角度で固定されています。 -

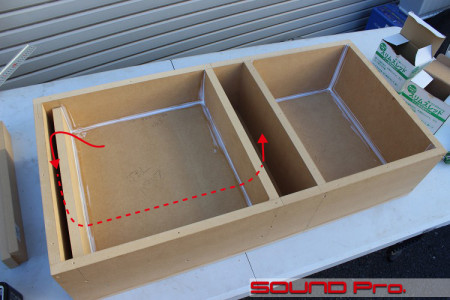

サブウーファーボックス製作1/2

それではサブウーファー方面に移っていきます。

冒頭でご案内しましたように、今回は意欲的な構造をもつサブウーファーボックスを製作しました。

正直なところ、パワードサブウーファーのほうがお手軽ではありますが、大型セダンということで、大きめのウーファーボックスを許容できる条件でもあったし、ハコを作るとすれば、手持ちユニットを最大限に活用できちゃう楽しみもついてくるので、理論的根拠を盛り込んでボックスタイプのサブウーファーを制作することにしました♪

写真がボックスの蓋をする前の状態です。

左側がバスレフ方式の部屋、右側がシールド方式の部屋です。

バスレフは相対的に大きめの容量をもち、箱の一部がボックス外とつながっている(穴が開いている)のが特徴です。振動板の動きのクイックさの点では劣りますが、ズーンと深い伸びが得られ、幅の広い、奥行きのある音場を創造するのに向いた存在です。

これに対して、シールド方式はボックス内が文字通り密閉されています。ボックス内の空気が、振動板の一方的な動きを抑制する方向で作用しますので、瞬時にフラットなポジションに戻りやすい性質があります。(アンプの駆動力が強ければなおのこと)

音響的には、スピーディーでパンチのある低域を繰り出すので、ご想像通り、リズムの早い楽曲の再生は得意ですし、ゆっくり目の曲であっても、微細なディテールを邪魔しない、節度のある低域を演出してくれます。

通常、色々悩んだ末、このどちらかを選択するわけですが、今回は両方のメリットを享受できるよくばりセットというわけです。

今一度写真を見ていただくとわかるように、左側のバスレフのハコのほうが大きく、シールドのほうが小さくなっています。

バスレフの穴(バスレフポート)は、左側の一段低くなっているスキマから、ハコの下側を通って、中央の穴に開放される。という経路になっています。

図の赤い矢印は、便宜上、ハコの中から外へ出る方向で描かれていますが、ウーファーの振動板が前に出るときは吸い込むので、矢印と逆のフローになります。

ハコのサイズについては、ヨコ80cm、高さ40cm、厚み20cmといったところです。

これが、トランク内の、リヤシートの後ろにあたる位置に前向きに設置されます。

-

サブウーファーボックス製作2/2

ボックスが出来上がったところです♪

表に板を張って、ユニットを2つづつ並べてあります。

前カットの写真と天地が逆になってますので、バスレフの方に黒いJBLを、シールドの方にシルバーのeijuをセットしています。

ウーファーユニットのレイアウトについては、それぞれのハコのど真ん中においてしまうと、定在波の発生を誘発しやすくなるので、それぞれ、中心からズラしてあります。

それぞれを駆動する、アンプの出力配分に付いて触れておきます。

後出のDSP(μ-DIMENSION DSP610AB)の内蔵アンプは、10chありまして、1〜8chの出力は各35W(ブリッジ不可)で、9と10chはサブウーファー用途を想定して、各80Wとなっています。

前者でフロント2wayの4chを賄った上で、サブウーファーのパッシブの2ch分にも、この35wをそれぞれ割り当てています。そして、ズーンと深さを出したいバスレフのほうに、80wの2chを配分しています。(消費電力の前提はすべて4Ω)

常々、このハイブリッド・サブウーファーはいいんだけどなぁと思っていますが、コンパクトなパワードサブウーファー全盛の昨今、万人向きとは言えないので、実行に移す機会がなかなかありません。

今回久々にやってみましたが、これはいいですね。スピード感のシールドBOXと、深さ・広さのバスレフBOXそれぞれに、周波数帯域とゲイン(当然タイムアライメントも)を調整できるので、フロントの中高域の立ち上がり方を自在に演出することができます。

低音域は単に低い音というだけではなく、中高域をきっちり聴かせるための「音像の規律」を決定するコンダクター的な役割を持っています。

そういう意味で、性能の高いサブウーファーユニットは、システム全体のトータルパフォーマンスを飛躍的に向上させるカギとなります。

(これくらいの力量があると、サブウーファーを切った際、グッと音が細って、彩りのないつまんない音になるのがはっきりわかります) -

ボックス設置&DSP取付

サブウーファーボックスを設置した様子です。

ご覧のように、トランクの奥、後部座席の背もたれの後方においています。

自重が20キロほどあるので、もともと容易に動きませんが、L字の金具によって、写真上部のリヤトレイにネジ止めしてあるので、事故でもしない限りはズレません。(金具は前カットの写真の手前側に写ってますのでご確認ください)

配線関係(電源・スピーカー線)は全て上から降ろす様に引き回しています。

ハコの前の状況としては、ナナメになっているトランク奥の上端と、ハコの上端が軽く触れるくらいで、下側には、拳一つ入るくらいのスキマがあります。

あと、このDSPのウリの一つが、標準装備のブルートゥース受信機能です。

状況によっては、アンテナ部分のみ室内に延長して露出させる心積もりをしてましたが、リヤトレイが薄いのか、リヤシートが抜けてるのか、トランク内からでも、良好に受信できています♪

-

化粧

できあがりの状態です。

一通り道具は揃っていて、音もバッチリ。。と言っても、なんか目に見えるものが欲しいですね。

ということで、顔出しパネルでお化粧してみました。

室内は完全にオリジナル外観を保っていますが、トランク内にだけ、システムの存在を主張するエンブレムが輝いております。

-

作業後記

今回はアルピナB10 3.2のオーディオグレードアップの事例をご覧いただきました。

ご連絡いただいたキッカケは、片側から音が出ない不具合で、その改善にあたって、手持ちのユニットを活用できれば。。というくらいのテンションでしたが、当店が提示させていただいたプランに気持ちよく乗っていただいたおかげで、素晴らしい音像を表現できるオーディオシステムを成立させることができました。

DSPは(ちょっと熱は持つけれど)音質的なアドバンテージがおおきなAB級動作のアンプを内蔵してる点がウリのμ-DIMENSION DSP610ABを使いました。

新しく出てきた製品が常にベスト。。とは言いませんが、これはなかなか顔のある製品だと思います。

アンプの性能もそうですが、フロント3way+リヤ、サブウーファーまで余裕で飲み込むチャンネル数の多さ、最大96kHz/24bitまで対応する必要十分なサンプリングレート、別売り対応も少なくないブルートゥース接続インターフェースも込みで税込132,000円というリーズナブルプライスですから、幅広いお客様に支持されるわけです。

最近はだいぶ評判が浸透してきたようで、スピーカーは決まってないけどDSPは指名買い!というパターンもチラホラ出てきました。

あと、今回のなにげの目玉はサブウーファーボックスでした!

特性の違う2系統のエンクロージャーを組み合わせて、音場の規律をきちっと整備することで、フロントの2wayユニットの孤軍奮闘だけでは到達できないパフォーマンスを引き出すことができます。ちょっと場所が必要になりますが、向こう側の景色を眺めてみたい方は、ぜひご検討ください!

ネオクラシックなクルマのスピーカーリフレッシュから、DSPを含むフルオーディオまで、ご希望とご予算に応じて柔軟にプランさせていただきます。

どうぞお気軽にご相談ください♪♪

メールフォームはコチラです。

電話もお気軽に♪03-5913-8450です!