LAND ROVER ディフェンダー のオーディオインストール事例

サウンドプロ自慢のインストール事例を御覧いただけるコーナーです。

豊富な写真と解説、関連の話題などもご覧いただけます。

当店ご利用前の作業レベルの評価や、施工プラン検討の材料としてご活用ください。

<事例No.657以前は税別表記です。円安の影響で大きく価格が変わっているものもあります。ご了承ください。>

登録日 2021/04/17-

事例No.665(お問い合わせの際にお伝えください)

model

LAND ROVER ディフェンダー

system

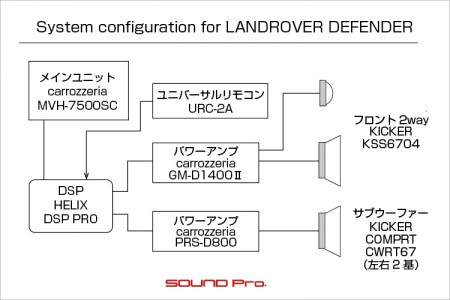

メインユニット:carrozzeria MVH-7500SC

デッドニング:フロント

フロントスピーカー:KICKER KSS6704

リアスピーカー:なし

サブウーファー:KICKER COMPRT CWRT67

プロセッサー:HELIX DSP PROURC-2A

パワーアンプ:carrozzeria PRS-D800、GM-D1400?

ケーブル:kaiser swing、audiotechnicacomment

社外デッキ出力をアンプレスDSPに入力し、アンプ2台を使ってフロント2way+サブウーファーを鳴らすシステムです。

センターコンソールトレイ下にスペースを作って機材を配置したので、車両の使い勝手に影響を及ぼさずにまとまりました。

ランドローバー・ディフェンダーの事例ご紹介です。

ランドローバーはイギリスの高級4WDを専門とする自動車メーカーで、現在はインドのタタ・グループの資本下にあります。

当初のランドローバーは会社として成立したわけではなく、過去イギリスに存在したローバーモーター社(1904年-1967年)のオフロード向け車両である「ランドローバー・シリーズI」というモデル名を起源としています。

そのシリーズIはシリーズIIIまで進化を遂げましたが、親会社(ブリティッシュ・レイランド社)の再編に伴って、資本が次々と入れ替わり、ローバーグループ>ブリティッシュ・エアロスペース>BMW>フォード>タタグループといった変遷を経て今に至ります。

前述の通り、ランドローバーは高級4WDを専門としており、現在(2021年)のラインアップは以下のようになっています。

レンジローバー(1970〜・現在4代目)フラッグシップ

レンジローバースポーツ(2005〜・現在2代目)スポーツツアラー

レンジローバー・ヴェラール(2017〜・現在初代)

レンジローバー・イヴォーク(2011〜・現在2代目)コンパクト

ディスカバリー(1989〜・現在5代目)中核モデル

ディスカバリースポーツ(2015〜現在初代)コンパクト

ディフェンダー(1990〜・現在多分3代目)ランドローバー・シリーズ III の後継

今回登場するディフェンダーは、初代ランドローバー・シリーズIの直系にあたるモデルです。

シリーズIがII→IIIとモデルチェンジした後、ランドローバーに改名して90→110→127(のちに130に変更)とラインアップを増やし、その後、現在のディフェンダーに改名しています。

ディフェンダーの最新モデルはだいぶ今っぽいテイストにリファインされていますが、初代モデル(1990〜2016年)は、ご先祖のシリーズIII譲りの素朴でクラシカルな外観が特徴です。

今回のディフェンダーは、前車からの乗り換えに伴う移設+新規コンポーネントの追加でご相談いただきました。

システムの概要としては、社外オーディオデッキの出力をアンプレスDSPに入れて、フロント2wayとサブウーファー2つを2台のセパレートアンプで鳴らすという内容です。

圧倒的に登場頻度の高いアンプ内蔵式のDSPではなく、よりハイファイ志向のアンプレス式のDSPを使っている点がポイントです。アンプ内蔵式に比べてコンポーネント点数が増えますが、サブウーファーも含めて、出来るだけ場所を取らないように工夫してインストールしました。

○オーディオデッキ

carrozzeriaのMVH-7500SC(オープン価格)を使いました。

前述の通り、コンポーネントの大半は前車からの載せ替えですが、このデッキとフロント2wayスピーカーは新規にご購入いただきました。

このヘッドユニットはスマートフォンとの連携を前提とした製品です。

アップル・カープレイ/アンドロイド・オートのお世話にならずとも、パイオニアが提供している「Pioneer Smart Sync」というアプリをインストールし、本体にビルトインされたクレードルに乗せてモニターとして機能させることにより、フロントパネルに設けられた物理ボタンを通じて以下のような事ができるようになっています。

ナビキー:スマホにインストールされているカーナビアプリを起動してスマホ画面に表示。

AVキー:スマホに収録している曲や音楽アプリに加え、カーオーディオのメディアもスマホ画面で操作。

電話キー:電話帳リストの呼び出しから、発信までをスムーズに操作。

メッセージキー:「LINE」や 「Messenger」などの着信時に押すことで、届いたメッセージを読み上げ。

音声キー:音声認識機能でカーナビアプリの起動から、楽曲検索、電話、設定など様々な機能を声で呼び出し起動。

今回はフロント側のフルレンジスピーカー出力をDSPに渡す接続方法をとりました。

○DSPとアンプ

老舗HELIXの定番中の定番、DSP PRO 10chまでのプロセシングに対応し、同軸デジタルで192KHz/24bitまで、光デジタル入力で96KHz/24bitまでのハイレゾ信号に対応

するアンプレスのDSPです。

メインユニットのフロント2ch信号を入力して、フロント2way(左右で4ch)と、サブウーファー(左右で2ch)分の信号を出力します。

フロント側の信号はカロッツェリアの4chコンパクトアンプGM-D1400?(税込17,600円)にて、サブウーファー用の信号(2つなので2ch分)は同じくカロッツェリアの2chアンプPRS-D800(税込38,500円)にて、それぞれ増幅しています。

アンプ内蔵DSPであれば1ピースで済むところが、3ピースに増えてしまいますが、大型センターコンソール下のデッドスペースにすべて収めることが出来たので、新たに設置スペースを設けることなく済みました。

○スピーカー

スピーカーはKICKERで統一しました。

フロント2wayは KSS6704(税込み53,350円)、サブウーファーはCOMPRT CWRT67(31,900円)を選びました。

純正のフロントスピーカーはダッシュボードの膝の位置にあるのみなので、ドアにアウターバッフルを形成してフロントウーファーを取り付け、ツイーターはダッシュボード上面に埋め込みました。

サブウーファーはパワードではないのでエンクロージャーに収める必要があります。こちらについては、ラゲッジフロアの左右に飛び出しているタイヤハウスと窓枠の間のデッドスペースに箱を作ってインストールしました。

ゴツくてラフなイメージのクルマですが、それにはそれなりの風情があります。

両ドアのアウターバッフルにサブウーファーボックス2つと、あと付け機器を複数盛り込むにあたり、出来るだけオリジナルの雰囲気を壊さず、調和するように気を遣ってデザイン・施工を行いました。

施工の様子をどうぞ御覧ください。

-

メインユニット

メインユニットはカロッツェリアのMVH-7500SC(オープン価格)です。

ダッシュボードど真ん中&上段の最良の位置に用意されている1DINスペースに取り付けました。

クレイドルを起こしただけの写真だと、主役不在な感じですが、オーナーさんのiPhone12Pro MAXをドドンと乗せるとなかなかサマになります♪視認性も良好です。

-

フロントドア

施工前のフロントドアです。

ハンドルとオープナー、そしてドアロックのみのアルティメット・ミニマルドアです。

初代当主のランドローバー・シリーズ?が第二次大戦で活躍したアメリカのジープをリスペクトした設計だっただけに、一般乗用車とは次元の違うDNAを感じさせます。

それに加えて、室内のキャパをめいっぱい確保する設計になっており、ドアは大変薄いです。

冒頭で触れましたとおり、純正スピーカーはダッシュボード下に斜めについているので、ドア側には鳴り物は一切ありません。

ドアウーファーの設置場所として常識的な右下のあたりに、アウターバッフル形式で取り付け予定です。

-

ドアトリム取り外し

薄手のドアトリムを外したところです。

一面が薄いゴムの様なビニールシートで覆われています。欧州デフォルトのスポンジ系とはまた違った素材です。

非常に裂けやすく、再利用は難しいのでスパッと剥がしてしまいます。 -

アウターパネル作業

アウターパネルを防振しているところです。

この前段階で、窓ガラスを上下させるパンタグラフとドアハンドル類が組み込まれたモジュールパネルを取り外しています(後で出てきます)

ご覧の通り、アウターパネルへのアクセスは非常に良好です。

ドア筐体の厚みについても、かなり薄いのがおわかりになると思います。

今回は制振力の強いデッドニンググレードですので、短冊状にカットした防振材を配置しています。

真っ平らでシンプルな作りのドアなので、随分キレイに並んでいますね。

-

モジュールパネル戻し

アウターパネルの施工後、前述のモジュールパネルを取り付けたところです。

スピーカーケーブルも通線済みです。蛇腹のチューブが細いので、ちょっとやりにくく感じました。それよりも、室内側の敷設の方が苦労が大きかったですね。

基本的に内装的なものがほぼないので、目立ちにくくて効率が良いルートを模索し、作業する必要があります。 -

インナーパネル作業

インナーパネル側の作業が終わったところです。

ドアウーファーはアウターバッフル方式で取り付けますので、スピーカー固定はドアトリムを取り付けた後に行います。

施工前は額縁のようなドア筐体に、上半分のモジュールパネルを被せた格好だったところへ、インナー側のバッフルリングを取り付けてあるわけですね。

一つ前の写真とよーく見比べていただくと、なんとなくおわかりになると思いますが、白いドア筐体側と、黒いモジュールパネル側の双方について、バッフルの丸い内径を確保するために少しづつ切除して、その後、バッフルリングを固定しています。

今回のバッフルリングは通常に比べて、すこし手が込んでいます。

通常は黒サフェーサーとチッピングコートで地厚の塗装をするのみですが、今回はさらに音質向上を目指して、MDF改質剤であるアップタイトサウンドを使いました。

インナー側のバッフルリングを成形した後、アップタイトサウンドをしっかり含浸させ、乾燥後、奥側にチッピングコートを吹き、全体を黒サフェーサーで吹いてあります。(奥側だけチッピングコートを吹くのは、降水時には雨水が直接あたるからです。)

バッフルを固定した後、インナーパネルとの密着の具合を確認しつつ、内側にアルミガラスクロステープをぐるっと貼って終了。最後に防振材を全面貼りして出来上がりです。

-

フロントドア完成

フロントドアが出来上がったところです。

一つ前の写真の状態に対して、ドアトリムを取り付けて→アウターバッフルをあてがってネジ止めし→ウーファーをネジ止めして→最後にスピーカーグリルを取り付けて完成です。

ドアトリムの黒レザー調の「シボ」の表情が、技巧的すぎずプレーンだったので、アウターバッフルに貼った合皮との差がほとんど生じず、しっくり馴染んでいます。 -

アウターバッフル

アウターバッフル部のアップです。

デザイン面では、ドアトリムの上端のエッジ部分に施してあるスラント処理と、縦横の直線的な基調と調和するような面構成で制作してみました。

下半分については、フロア(マット)とのスレや、靴との干渉をへらすための実利的要素を加えて判断しました。

グリルの深さについても、一段彫り込んで取り付けることで出っ張りを抑え、足が引っかからないようにしています。

-

純正ツイーター

純正ツイーターグリルです。

場所はダッシュボードのピラーの根元です。ジープタイプのスタイリングでフロントガラスが非常に切り立っているため、ダッシュボード上面の奥行きはだいぶ狭いです。

なお、このグリルの下にはツイーターユニットが入っていませんでした。オプション設定になっているようです。 -

ツイーター標準位置取付

キッカーのツイーターを取り付けたところです。

スピーカーキットに付属しているサーフェスマウント用のフランジを使って取り付けました。キッカーのツイーターは割とおとなしい、オーソドックスなデザインなので、ユニットが見えるスタイルでの純正置き換えの際に、しっくり来る確率が非常に高いです。

また、純正ツイーターの設定がない欧州系の旧型車でも、写真と同様の位置へ取り付けてみると、あと付け感がほとんど感じられず、馴染みが非常に良いです。(例:ボルボ 240GLE)

-

サブウーファー(左)

サブウーファーの設置状況です。

車両後方のラゲッジルーム部分のタイヤハウスとサイドウインドウとのスペースを活用しています。

写真の左側がリヤゲートですので、ウーファーは前を向いた格好になります。

使用したウーファーは、KICKER CompRT CWRT67という銘柄で、ボイスコイルが2系統巻いてある、ダブルボイスコイル方式を採用しています。

1回路の抵抗(インピーダンス)が2Ωですので、2つを直列につなぐと抵抗は4Ω(普通)、並列につないで1Ω(音量重視)。それぞれに別系統で信号を入れて2Ω×2(キレ重視)と、求める特性とアンプの出力に応じて多彩な使い方ができます。

今回は直列接続で4Ωとしています。

ユニットの外形としては、市販のバッフルでも装着できる16.5cm薄型サブウーファー です。20、25、30センチといった大口径ではないので、耐入力はMAX300Wとほどほどです。よって、ズ〜〜〜ンと地鳴りのするような表現は求めず、小気味良いスピード感ある低域を追求するために、エンクロージャーは穴のないシールドタイプで制作してみました。

DSPのイコライザーで、ほどよい重低音が楽しめるあたりで調整しておきましたので、あとはその時の気分や曲に応じて、手元のコントローラーで味付けしていただきます。 -

サブウーファー(右)

こちらは右側です。

単に左右対称に見えますが、右側には給油口があるため、背面に逃げを設けてあります。

表皮はパンチングカーペットですので、荷物を載せてガツガツぶつけても多少のことでは傷はつかないと思います。

ボックスの下はもともとボディ同色の鉄板なのですが、外来ノイズがうるさいということで、オーナー様が工業用の10mm厚のエプトシーラーをお敷きになっています。(ボックスはエプトシーラーを必要分カットして固定してあります。)

-

センターコンソールトレイ

DSPとアンプの設置場所を捻出するための工夫の跡です。

ご覧いただい限りではお分かりいただけないかもしれませんが、写真中央のトレイを5cmほど底上げして、インストールスペースを創出してあります。

-

センターコンソールトレイ下

トレイの下はこのようになっています!

手前左がヘリックスのDSP PROPRS-D800です。

上がフロント2way(4ch)のためのカロッツェリアGM-D1400?です。

電力消費量の大きなアンプ類への給電のために、バッテリーから直接ケーブルを引く「バッ直」を行いますが、この車の場合、バッテリーが助手席シート下にあるため、ケーブル長が非常に短く済みました。

-

ハンズフリー用マイク設置

最後はマイクの設置状況です。

carrozzeria MVH-7500SCに付属のハンズフリー用マイクは、コラムカバー上に設置しました。

一部のクルマ(メーターが低くてコラムが高いタイプ)を除いて、ここが定位置ですね。 -

作業後記

今回はランドローバー・ディフェンダーのサウンドアップ事例を御覧いただきました。

冒頭の書き出しでは前車からの「乗せ換え」とお伝えしたものの、その語感のイージーさとは裏腹に?フロントスピーカー設置場所新設や?特殊形状ウーファーボックス制作と、カスタム要素たくさんのメニューとなりました。

今回のディフェンダーのように、特殊用途を前提としたジープ系モチーフの車両や、古い設計の車両の一部にはドアにスピーカーがないケースがあります。

見るからに音質改善は望めない気になってしまいますが、ドアと呼べるものがあるのなら必ずスピーカーは付けられます。

十分に厚みがなく、スピーカーのマグネットを十分に沈められない場合でも、アウターバッフルの高さによって調整可能ですので問題になりません。

同様のクルマで、どうしたものかと思案されているオーナー様がいらっしゃいましたら、どうぞご相談ください。

今回のエントリでは、変わった形のカスタムサブウーファーボックスも見どころでした♪

最近はコンパクトなパワードサブウーファーがたくさんありますので、シート下をインストールスペースとして開放出来る方は商品選択に悩む必要がありませんが、車両の形状やシートの仕様の都合で場所が取れない場合はカベに突き当たってしまいます。

こういった場合でも、車両の条件とオーナー様の志向に合わせて、なんとか解決策を(ひねりだして)提案させていただきます。

こちらもどうぞお気軽にご相談ください。

メールフォームはこちらです♪

電話もお気軽に♪03-5913-8450です!